理想の家を建てられるかはハウスメーカー選びにも左右されます。

とはいえ、ハウスメーカーにもさまざまあり、どこにすればいいのか分からないという方もいるでしょう。

この記事では、ハウスメーカー選びに失敗しないためのポイントや工務店とハウスメーカーの違いなどを分かりやすく解説します。

あわせて、家づくりで押さえておきたい工法や気密性・断熱性、換気システムの選び方のポイントも紹介するので参考にしてください。

ハウスメーカー選びで失敗しないための5つのポイント

知名度のある大手だから安心というわけではなく、理想の家を建てるには建てたい家にあったハウスメーカーを選ぶことが重要です。

ここでは、ハウスメーカー選びで失敗しないためのポイントとして以下の5つを解説します。

- 予算を決めておく

- 家族で話し合って優先順位を決めておく

- 住宅展示場を見て選ぶのはNG

- 施工業者や職人も確認する

- 自分の好みに合うデザインを選ぶ

それぞれ見ていきましょう。

予算を決めておく

ハウスメーカーと言っても提供する住宅の価格帯は大きく異なります。

坪単価の安いローコスト住宅が得意なハウスメーカーもあれば、高単価で高品質な家を提供するハウスメーカーなど強みはそれぞれです。

家づくりの予算が決めらないままハウスメーカーを選んでしまうと、価格帯が合わずに予算オーバーになる恐れがあるでしょう。

反対に、予算を決めずにとにかく費用を押さえようとローコスト住宅を選ぶと、生活の満足度が下がる可能性もあります。

予算を明確にすることで、予算にあったハウスメーカーを選びやすくなります。

なお、家づくりには建物の価格だけでなく、諸費用や付帯工事費、土地購入代、家取得に伴う住宅ローン手数料や税金などさまざまな費用がかかるものです。

予算を決める際にはトータルに費用で資金計画を立てるようにしましょう。

家族で話し合って優先順位を決めておく

自分に合ったハウスメーカーを選ぶには、どのような家を建てたいのかを決めることも重要です。

ハウスメーカーによって��得意分野は異なります。

まずは、生活イメージを具体的にしながら家族で話し合って家の希望を洗い出しましょう。

そのうえで、家への希望に優先順位をつけることも大切です。

注文住宅は希望をいくらでも詰め込める反面、こだわるほど費用も高くなります。

予算内に収めるには何かしら妥協が必要になることもあるので、あらかじめ妥協できるポイント・ゆずれないポイントを明確にしておきましょう。

たとえば、予算を抑えることを優先するならローコスト住宅のハウスメーカー、品質や安全性を優先するなら大手ハウスメーカーといった選択肢があります。

家の希望と優先順位が決まれば、それに合わせたハウスメーカーを選びやすくなります。

住宅展示場を見て選ぶのはNG

家づくりを検討する段階では、ほとんどの方は住宅展示場などでモデルハウスの見学を行います。

住宅展示場は、ハウスメーカーのデザイン性や特徴を知るうえでは重要な機会です。

しかし、住宅展示場を見ただけでハウスメーカーを選ぶのはおすすめできません。

住宅展示場のモデルハウスはアピールのために魅力的に見せた家であり、一般的に建てられる家のサイズや設備とは異なります。

モデルハウスは通常の家よりも広く、設備も通常設置されるものよりも上位グレードです。

予算が高額なら同じものが建てられる可能性はありますが、基本的には同じものを建てるのは難しいと考えた方がよいでしょう。

そのため、実際のサイズ感や設置される設備は担当者に確認する��必要があります。

モデルハウスと通常の家の違いを理解したうえで、ハウスメーカー選びの参考にすることが大切です。

モデルハウスだけでなく、完成見学会やすでに建っている実際の家などでサイズ感や仕上がりといったリアルな状態を確認することをおすすめします。

施工業者や職人も確認する

多くのハウスメーカーでは、実際の施工を自社で直接行うのではなく、地元の施工業者や職人に委託して行うのが一般的です。

そのため、最終的に完成する家の品質は、どの業者・職人が担当するかによって大きく左右されます。

工法による品質のバラつき

ハウスメーカーによっては、工場であらかじめ建材をプレカット・ユニット化し、現場で組み立てるプレハブ工法(ツーバイフォー工法など)を採用している場合もあります。

このような工法では、品質の均一化や工期の短縮が期待できる反面、現場での調整や柔軟な対応が難しいという側面もあります。

一方、在来工法(木造軸組工法など)を採用する工務店などでは、現場ごとに職人が細かく作業を行うため、職人の技術力やこだわりが品質に直結します。

つまり、どの工法であっても、実際に施工する職人や業者の「質」を見極めることが非常に重要なのです。

良い業者・職人を見極めるには?

可能であれば、建築中の現場を見学して、職人の作業の丁寧さ・整理整頓の状態・質問への対応などを確認してみましょう。

信頼できる施工業者や職人であれば、現場の見学や質問にも快く対応してくれるはずです。

逆に、見学を頑なに拒否したり、現場の対応に不信感があ�る場合は、品質に不安が残る可能性があるため、慎重に検討しましょう。

自分の好みに合うデザインを選ぶ

好みの家のデザインは人それぞれであり、またハウスメーカーが得意とするデザインもハウスメーカーごとに異なります。

注文住宅であれば希望すればデザインを自分好みにしてくれますが、不得意なデザインであれば費用がかかる、施行の質が悪いといった恐れがあります。

ハウスメーカーの得意なデザインと自分の好みのデザインが合っていれば、質も予算も希望を叶えやすくなるでしょう。

ハウスメーカーの得意なデザインはモデルハウスや実際の家、カタログなどを見ると、ある程度特徴が把握できます。

工務店とハウスメーカーどちらがいい?

注文住宅を依頼する先には、ハウスメーカーだけでなく工務店もあります。

ハウスメーカーとは、自社ブランドをもった全国規模で展開している住宅会社です。

一方、工務店とは地域に密着した中小規模の住宅会社をいいます。

また、ハウスメーカーほど大規模ではないものの複数地域で展開している住宅会社をビルダーと呼ぶケースもあります。

ここでは、工務店とハウスメーカーのメリット・デメリットをみていきましょう。

工務店のメリット・デメリット

工務店のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| ・費用を押さえやすい ・自由度が高い ・地域風土に合った家にしやすい | ・工期が長くなりがち ・工務店ごとに技術に差がある ・保証やサービスが手薄くなりやすい |

工務店は一般的に商品が規格化されていないため、設計の自由度が高くこだわりを反映しやすいというメリットがあります。

また、ハウスメーカーに比べて広告や経営規模が小さいことから経費が少なく、結果として建築費も抑えやすい点も魅力です。

地域の情報にも精通しているので、地域の天候や風習に合わせた家を立てやすいでしょう。

しかし、工務店は小規模なケースが多く、資材のカットなど現場での作業が増えることからハウスメーカーに比べて工期は長くなりがちです。

事前に建築にどれくらい時間がかかるかを確認したうえで、余裕を持ったスケジュールを組むようにしましょう。

また、保証内容やアフターサービス面も差が出やすいポイントです。

中小の工務店では、法律で定められた「瑕疵担保責任に基づく10年の保証」など最低限の��対応のみというケースも見られ、定期点検や迅速なメンテナンス対応などが必ずしも期待できるとは限りません。

一方、大手ハウスメーカーでは独自の長期保証制度や定期点検サービスが整備されていることが多く、建てた後のサポート体制も充実している点が強みです。

時間をかけてでも細部までこだわって作りたい、予算内でできるだけこだわりたいという場合は、工務店が向いているでしょう。

ハウスメーカーのメリット・デメリット

ハウスメーカーのメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

| ・ブランド力や知名度がある ・品質が安定している ・保証やサービスが充実している | ・費用が高くなりやすい ・細かな要望に対応してくれないケースもある |

ハウスメーカーは全国展開しているためブランド力や知名度の高さからくる安心感があります。

また、工務店の経営規模によっては建築中や建築後の倒産するリスクもありますが、大手であれば倒産リスクも少なくなります。

仮に倒産する場合でも、大手であれば引き継ぎや保証などがしっかりしている点も安心感につながります。

一方、ハウスメーカーは広告費や経営にかかる費用が高額になりやすいことから、建築費も高くなりやすい点には注意が必要です。

間取りや設備などはある程度規格化されており、工務店ほどの自由度はありません。

制限なく自由にできるケースでも、こだわりを反映すればするほど費用が高くなるので注意しましょう。

ハウスメーカーは費用がかかっても高品質な家を建てたい、家づくりのこだわりはそれほどなく安心感を求めたいといった方に適しています。

工法・構造選びのポイント

ハウスメーカーを選ぶ際には、ハウスメーカーが得意とする工法や構造と希望が一致しているかも重要です。

採用している工法や構造によっては希望の建築プランが実現できないケースもあるので、注意しましょう。

ここでは、工法・構造選びのポイントを解説します。

在来工法が一般的

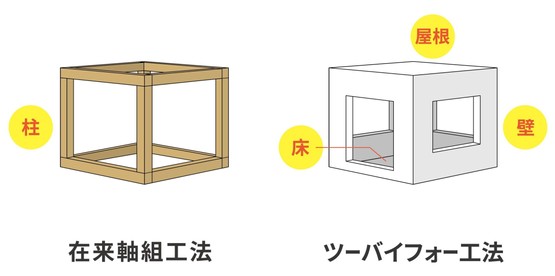

家づくりの工法・構造とは、家の骨組みの作り方のことです。

代表的な工法に、以下の5つがあります。

- 在来工法(木造軸組)

- 2×4(ツーバイフォー)

- 鉄骨造り

- RC造り

- プレハブ工法

木造戸建てで主流となるのが、日本に伝わる伝統的な住宅工法である梁と柱で骨組みを作る在来工法です。

柱と梁で構成するので自由な間取りを実現しやすく、リノベーションしやすいという特徴があります。

在来工法は多くのハウスメーカー・工務店で採用されており職人も多いため、ハウスメーカーの選択肢は広くなります。

ただし、2×4工法に比べて費用が高くなりやすく、ハウスメーカーによって品質に違いが出やすい点には注意しましょう。

コストを抑えたいなら2×4工法

近年人気が高まっている工法が2×4(ツーバイフォー)工法です。

床や壁、天井の面で建物を支える工法で、使用する角材のサイズが2インチ×4インチであることから2×4工法と呼ばれます。

2×4工法は構造の安定性が高いのが大きな特徴です。

また、材料や工法が規格化されているので品質の差が出にくく、工期も短いという特徴があります。

工期が短いことからも他の構造に比べて建築コストは安くなる傾向にあります。

しかし、2×4工法は完成済みのパネルを組み立てる工法のため、間取りやデザインに制限が生じやすい点には注意が必要です。

近年増えてきてはいるものの、まだ取り扱えるハウスメーカーが少ないというデメリットもあるので、希望する場合は取り扱っている��かをしっかり確認しましょう。

広い空間が欲しいなら鉄骨造やRC造も視野

マンションで主流の鉄骨造やRC造は戸建でも用いることが可能です。

鉄骨造、RC造は、強度が強く耐用年数が木造よりも長くなるのが特徴です。

また、間取りの自由度が高く柱の本数は在来工法よりも少なくて済むので、広い空間を設けることができます。

モダンな家や災害リスクへの強さを従事するなら鉄骨造りやRC造が適しているでしょう。

しかし、鉄骨造、RC造は在来工法に比べて工期が長く、建築コストも高くなりやすいので注意が必要です。

▼関連記事:【建築士が解説】注文住宅は木造と軽量鉄骨造どっちで建てるのが良い?

気密性・断熱性はどこまでこだわるべき?

気密性とは家の隙間を少なくして外気の出入りを防ぐ性能です。

一方、断熱性は外の熱が室内に伝わるのを防ぐ性能を言います。

気密性・断熱性を高めることで室内の温度を一定に保ちやすくなり、快適な室内を実現できます。

そのため、家づくりでは気密性・断熱性についても考慮することが大切です。

2025年から省エネ義務化

2025年4月の建築物省エネ法の改正に伴い、4月以降に新築される住宅では省エネ基準への適合が義務付けられています。

省エネ基準では、以下の基準を満たす必要があります。

- 断熱性能等級(断熱等級)4以上

- 一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上

つまり、気密性・断熱を高め効率の良い設備の導入でエネルギー消費を抑える必要があるのです。

そのため、これから新築を検討する場合は一定の基準以上の気密性・断熱性を備える必要があるので注意しましょう。

なお、省エネ基準適合の義務は2030年にはさらに高水準となるZEH水準に引き上げられることも予定されています。

今後新築を検討する場合は、ZEH水準がスタンダードになることも考慮して省エネ性を検討するとよいでしょう。

▼関連記事:住宅ローン控除の利用条件になる高性能住宅とは?

どこまでこだわるかは住むエリアや住む人の考え方によって異なる

省エネ性の高い住宅としては、2025年に義務化された省エネ性能適合住宅、2030年に義務化されるZEH水準住宅以外にも、長期優良住宅やGX志向型住宅などさまざまな基準の家があります。

各ハウスメーカーでもそれぞれ独自の基準で高性能住宅を提供しています。

気密性・断熱性は一定のラインをクリアする必要はありますが、上限についての基準はなく自分の希望に沿った性能を高めることが可能です。

また、住む地域によって適切な気密性・断熱性は異なります。

気密性・断熱性にこだわれば快適な住環境を実現しやすくなりますが、こだわるほど建築コストは高額になるものです。

住環境の希望や予算とのバランスを考慮して適切な性能を備えた家にするとよいでしょう。

性能次第で税制優遇を受けられる

住宅性能を高めるメリットには、各種税制優遇を受けやすくなるという点もあります。

たとえば、住宅ローンを組んだ場合に適用できる住宅ローン控除は、住宅性能によって適用上限額が異なってきます。

また、性能の高い家であればそれに応じた補助金や助成金も適用しやすくなるでしょう。

高性能住宅は建築コストが高い傾向にありますが、各種税制優遇や補助金を活用することでトータルの費用を��押さえることが可能です。

換気システムは1種と3種どちらにすべきか

現在の建築基準法では、24時間換気システムの設置が義務付けられています。

24時間換気システムには1種・2種・3種があり、住宅では1種か3種のどちらかが設置されるのが一般的です。

ここでは、1種と3種のメリット・デメリットをみていきましょう。

1種換気のメリット・デメリット

第1種換気とは、機械で強制的に排気、給気を行う方法です。

| メリット | デメリット |

| ・給排気口の設置が最低限で済む ・安定して換気できる | ・設置費用が高くなりやすい ・ランニングコストがかさみやすい |

1種換気では、排気と給気機械が一か所にまとめられているケースが多いため、設置スペースを最小限に抑えることが可能です。

また、機械を使って給排気を行うので、室内の気圧を一定に保ちつつ安定した給排気ができます。

ただし、機械の設置などで3種に比べて設置費用は高額になりがちです。

さらに給排気を機械で行うことから電気代もかさみやすい点には注意しましょう。

3種換気のメリット・デメリット

第3種換気とは機械で強制的に排気し、給気は自然に行う方法です。

| メリット | デメリット |

| ・コストを抑えやすい | ・給気で外気の影響を受け�やすくなる |

3種換気は機械の設置は排気だけになるので、設置費用やランニングコストが1種換気よりも抑えやすくなります。

しかし、給気の際、外気がそのまま室内に入るので室内が外気の熱の影響を受けやすい点には注意しましょう。

また、家に隙間が多いと換気とは別に外気が入ってきやすくなるので、気密性を高めておくことも必要になります。

ハウスメーカーを決める流れ

ここでは、ハウスメーカーを決める流れについてみていきましょう。

大まかな流れは以下のとおりです。

- 予算や優先順位を決める

- 家を建てる土地を決める

- 展示場やモデルハウスを見学する

- ハウスメーカーでプランを作成してもらう

- 請負工事契約の締結

それぞれ見ていきましょう。

1.予算や優先順位を決める

予算や希望のプランによって適切なハウスメーカーは異なります。

まずは、家づくりの予算や優先順位を明確にしましょう。

予算を建てる際には、土地や諸費用まで含んだトータルの費用で検討することが大切です。

また、優先順位を決めるときは、長期的なライプフランも考慮しながら家族全員で希望の家について話し合うようにしましょう。

2.家を建てる土地を決める

予算や優先順位が決まったら土地を探していきます。

土地を探す方法としては不動産ポータルサイトや不動産会社に問い合わせるといった方法だけでなく、ハウスメーカーや工務店に相談する方法もあります。

ハウスメーカーや工務店であれば、希望のプランで建築できる土地かどう�かもチェックしてくれるので、購入後に希望の家が建てられないといったことを防ぎやすくなります。

3.展示場やモデルハウスを見学する

ハウスメーカーを選ぶ際には、展示場やモデルハウスで工法やデザイン性・特徴などを確認することも大切です。

ただし、先述したように展示場のモデルハウスはリアルな家とは異なる点には注意しましょう。

4.ハウスメーカーでプランを作成してもらう

気になったハウスメーカーが見つかれば、建築プランを作成してもらいます。

複数社比較する場合は、同じ条件で建築プランを作成してもらうことがポイントです。

また、その際は相見積もりを取っていることは正直に伝えましょう。

建築プランで大まかな方向性や費用が提示されたら、比較検討していきます。

なお、見積書や建築プランの書式はハウスメーカーによって異なるので、不明点がある、見積書が一式となっている場合は詳細まで確認することをおすすめします。

5.請負工事契約の締結

プランを比較したうえで依頼するハウスメーカーが決まったら請負工事契約を締結します。

契約後にプランを変更すると追加費用が発生する恐れがあるので、事前に追加費用や契約内容、変更できるか所などをしっかり確認することが大切です。

また、請負工事契約時に手付金として建築代金の1割ほどの支払いが必要になる場合があります。

手付金の支払いの有無や額などを確認し、つなぎ融資を利用するなど資金計画を立てるようにしましょう。

ハウスメーカーの選び方に関するよくある質問

最後に、ハウスメーカーの選び方に関するよくある質問をみていきましょう。

やめたほうがいいハウスメーカーとは?

やめたほうがいいハウスメーカーの特徴として、以下が挙げられます。

- 契約を急かす

- 経営状況に不安がある

- 担当者との相性が悪い

- 住宅性能を重視していない

- 保証やアフターケアに不安がある

- 現場の管理が行き届いていない

また、友人が家を建てたから、勧められたからと言った理由で安易に決めるのもおすすめできません。

ハウスメーカー選びは家づくりの重要なポイントです。

複数社比較し信頼でき自分の希望の家や予算のバランスが取れるハウスメーカーを選ぶようにしましょう。

ハウスメーカー選びで疲れたときの対処法

ハウスメーカー選びが進まず疲れたと感じるときは、いったん休むのも1つの方法です。

疲れた状態でハウスメーカー選びを行っても、判断力が低下して冷静に選べない可能性があります。

一度ハウスメーカー選びを休むことで、気分がリフレッシュし新たな視点でハウスメーカー選びを進めやすくなるでしょう。

ハウスメーカー選びで最後の2社で迷ったときはどうすればいい?

家は高額な買い物になるため、最後の2社で選択に悩むケースは珍しくありません。

どちらを選んだらいいかで悩む場合は、以下の項目で最終的な判断をつけるとよいでしょう。

- 希望の予算によりあっているか

- 希望のデザインに近いか

- 住宅性能が高いか

- アフターや保証が充実しているか

- 担�当者との相性

最後の2社になるとどちらを選べばいいか判断基準が分からなくなり決められなくなってしまいがちです。

上記のポイントを再度整理し、自分の理想の家づくりができるハウスメーカーを選ぶようにしましょう。

まとめ

ハウスメーカーを選ぶ際には、予算や家の希望条件を整理しモデルハウスなどで情報を収集しながた理想の家を建てられるかで選択することが重要です。

ハウスメーカー、工務店それぞれにメリット・デメリットがあるので、各社の特徴を把握し自分に合った住宅会社を選ぶとよいでしょう。