せっかく家を売るならば、やっぱり売却額を少しでも高くしたいという気持ちがあります。

正しい価格設定、高額査定の獲得、信頼できる不動産会社選び以外にも、売却活動を始める前に確認しておくべきポイントがあるんです。

今聞いただけでもやる事が多そう…。あれもこれもと手を付けて、収拾がつかなくなりそうです。

不動産会社側に任せられることはさておき、まずは売主側で対応できる内容に着目してみるのがおすすめです。

家を綺麗にして高額査定を狙う事くらいしか考えていませんでした。具体的にはどのようなことをすればいいでしょうか?

売主側でどこまで対応できるかによって売却額にも大きな影響を及ぼします。家を売る前にどんなことを確認すればいいのか、詳しく解説しましょう。

2つの必要書類「検査済証」と「建築確認済証」について

「検査済証」と「建築確認済証」はどちらも「家が建築基準法に適合している」ことを示すもので、売却時に必要な重要書類です。

しかし、売却活動を進めている途中でそもそも交付されていない、あるいは紛失してしまったと気づくパターンが少なからずあります。

売却をスムーズに進めるためには、これら2つの書類が手元にあるか、そして無い場合はどうすれば良いのか確認しておきましょう。

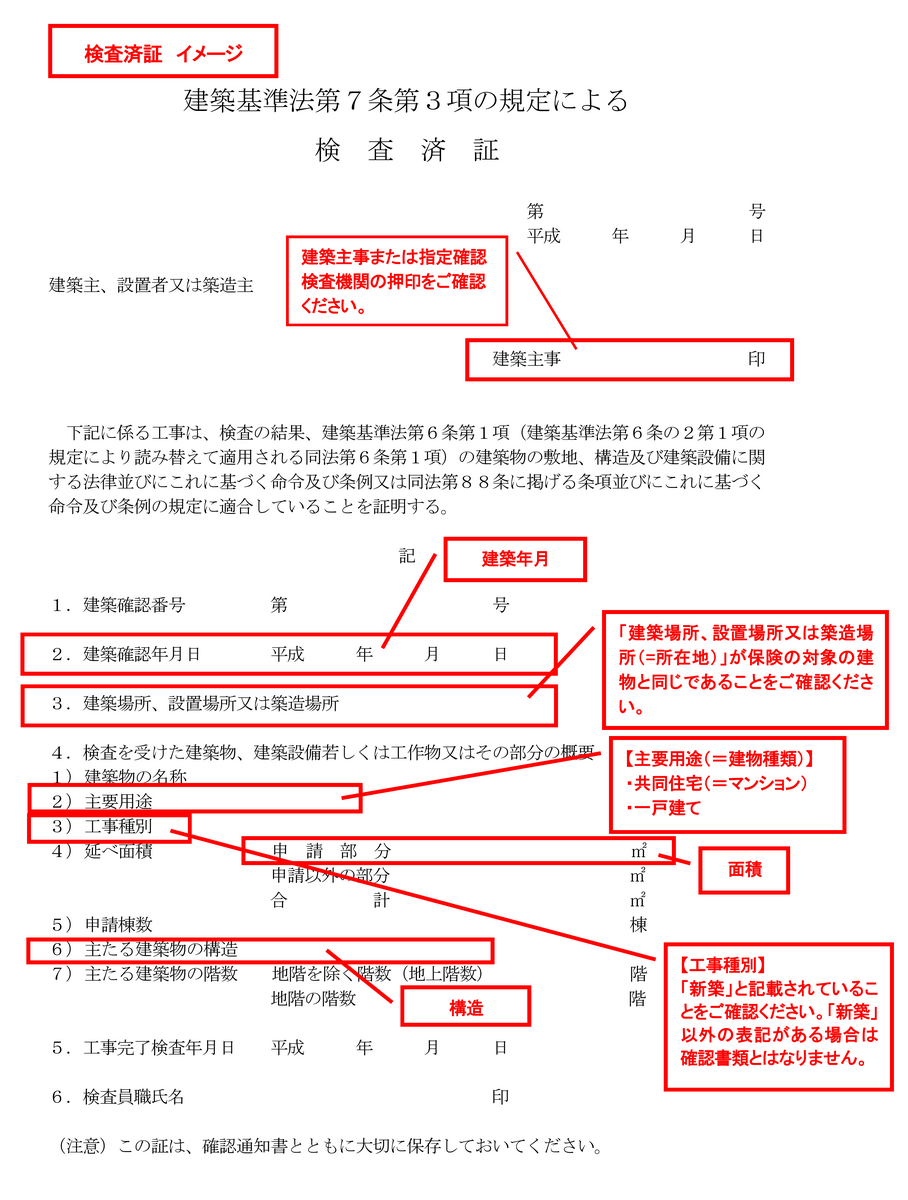

検査済証

出所:日新火災海上保険

「検査済証」とは、建築基準法に基づいて、建築確認、中間検査、完了検査という3つの検査を受けたことを証明するための書類です。

家の売却に際して、物件を少しでも高く査定してもらうためには、建物が適法であることを証明することがとても重要です。

「この家は建築基準法を守って建てられた」ということを証明するものです。

違反建築物と住宅ローン

容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)や建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)が定められた基準をオーバーしており、建築基準法に違反している状態の家は「違反建築物」です。

そして現在の金融機関は、違反建築物は担保価値がないという評価を下します。

つまり、違反建築物はどんなに新しい物件でも「価値はゼロ」と判断され、住宅ローンの審査に通りません。

家を購入する人は住宅ローンを利用する人がほとんどですので、住宅ローンが使えない違反建築物件はそもそも購入を検討すらしてもらえなくなってしまうのです。

不動産業者の査定額も土地部分のみの評価額で算出されてしまいます。

検査済証が無い場合

では、検査済証が無ければ全ての家が違反建築かと言うと、そうではありません。

現在は9割の新築物件が上記3つの検査を受けて検査済証が交付されていますが、かつては発行されるのが一般的でない時代がありました(平成10年=1998年の時点での検査済証の発行率は38%1)。

その時代に建てられており、検査済証がそもそも無い、あるいは紛失してしまった場合は、所轄の行政機関で「台帳記載事項証明書」を交付してもらえます。

そもそも検査済証が交付されていなかった物件であっても、単に検査手続を怠っていたケースであれば、国に届出をした指定確認検査機関によって適合性を証明してもらうことが可能です。

確認済証

出所:ソニー損保

建物が建てられる前に図面を審査した上で「この建物は(建築開始時点で)現行の建築基準法に適合しています」という確認が済んだことを示す書類です。

確認済証と検査済証の違い

確認済証は「これからこのような寸法の建物を建てます」という段階で図面の審査が行われ、図面と現行の建築基準法を照らし合わせた上で問題が無ければ発行されます。

一方で検査済証は、この建築確認を受けた上で工事着工中の中間検査、建物が完成した後の完了検査を受けて「完成した建物が確認済証通りに建築されたことを確認しました」と示すものです。

つまり、この2つの書類はセットで図面(建築計画)が建築基準法に違反していないこと、建物の建築が適正に行われたことを示す証拠になります。

確認済証が無いとどうなる?

前述の通り、確認済証は「建築基準法に適合した物件を建築します」と証明するものであり、建築確認をせずに工事を行うことは建築基準法違反です。

不動産売買に際する重要事項説明(重説)では、確認済証に記載されている「建築番号」と「取得年月日」、検査済証に記載の「検査済証番号」と「取得年月日」の明示が必要になるため、これらがわからない状態では売買契約が結べず、売却もできません。

確認済証が無い場合はどうしたら��良い?

上記の通り、確認済証は重要事項説明書に記載する建築番号と取得年月日を記載するために必要になり、それが無いと売却もできないのですが、紛失した場合は検査済証と同様に「台帳記載事項証明書」を所轄の行政庁で発行することで確認可能です。

ただし、これだけでは視覚化できる図面がないので、併せて「建築計画概要書の写し」を交付してもらいましょう。

土地・建物の権利関係を確認しておく

家の売却に際しては、土地・建物の所有者全員の同意が必要になります。

土地や建物の登記事項証明には、生存している人物が記載されていることが大原則です。

もし亡くなった親の名義のままで登記を放置していたのであれば、速やかに正当な相続人の名義に変更する必要があります。

共有名義の物件は売れにくい?

離婚や相続で共有名義となっている物件が売り物件となっていたとき、購入希望者が現れて、少し値段を下げる交渉をしても、名義人全員の同意が得られず、契約までスムーズにまとまらないというケースは少なくありません。

その結果、売り出し期間が長くなり売れ残ってしまうおそれも考えられるでしょう。

また、物件の引き渡し後、売り主は契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負いますが、もし欠陥が見つかった際、それを追及するべき相手があちこちに散在しているのは購入者の不安材料になってしまいます。

したがって、所有関係はできる限りシンプルにまとめる方が、売却の手続がスムーズに進められます。

従来は、家を売った後に、隠れた瑕疵=不具合(雨漏りやシロアリの被害など)が見つかった場合、売主は買主に対してその責任を負う「瑕疵担保責任」が民法で規定されていました。

2020年4月の民法改正により、「瑕疵」の概念が無くなり、売主は「契約書に記した状態で物件を引き渡す」という義務を負い、契約書に記載の無い欠陥等に対して責任を追う「契約不適合責任」の概念に置き換わりました。

敷地境界線の確定(境界明示)について

家を売却する際には、土地の面積を提示することが求められます。

土地の面積は、法務局に保管している地積測量図によって把握することができますが、それだけでは完璧とは言えません。

地積測量図で示している各ポイントが境界標などによって、現地でしっかりと明示されていることではじめて正確な土地の面積が提示できるのです。

土地の境界線があいまいだとなかなか買主が現れなかったり、価格を大きく引き下げられる要因になったりします。

適正な価格で売却するためにも、土地の境界線の確定は非常に重要なのです。

資料が古い場合は再計測の必要性も

地積測量の技術は時代の変遷とともに向上しており、法務局の求める測量の精度も昔と比べて厳格化されています。

このため、地積測量図の作�成が古い時代のものだと、買主から最新の技術による地積測量図を改めて求められることがあります。

買い主にとっては購入後の近隣とのトラブルはできるだけ回避したいため、当然のこととも言えます。

特に土地の単価が高いエリアの物件であれば、わずかの誤差が価格に大きく影響してきます。

住宅ローンと抵当権について

家を購入したときは、住宅ローンを購入したという方がほとんどかと思います。

住宅ローンを利用して購入した物件には「抵当権」が付与されています。

「もしローンの返済が滞ったとき、金融機関は物件を差し押さえて競売にかけて売却し、残債清算に充てることができる」という権利です。

ここでは、住宅ローンが残っている場合と完済している場合に、それぞれどのような確認事項があるかを見ていきます。

住宅ローンが残っている場合

抵当権は、住宅ローンを完済しなければ抹消することはできず、抵当権を抹消しないと家を売ることもできません。

住宅ローンが残っている物件を売りたいというケースでは、「物件の引き渡し(決済)の際にローンを完済する」ことが絶対条件として求められます。

売却価格と手持ちの資金で住宅ローンを完済するのはもちろんですが、新しい住まいの頭金や引っ越しの費用も必要であれば、それも計算に入れておきましょう。

つまり、住宅ローンが残っている家を売却するためには、売却代金を使ってローンを完済しなくてはいけないのです。

もし売却額がローンの残債に満たない場合には、自分で不足分をしなければ売却できません。

住宅ローンを完済している場合

住宅ローンをすでに完済している場合は、抵当権抹消の手続を売却前に行いましょう。

手続は司法書士に依頼するか、自分で行うことも可能です。

なお、売却代金で完済する場合は、買主側が手配する司法書士に売主の抵当権抹消登記もあわせて依頼するのが一般的です。

▼関連記事:抵当権抹消手続きについて

住宅ローンがどうしても完済できない場合は?

住宅ローンが完済できない場合には、任意売却という手法で売却することができます。

売却金額で住宅ローン残債を清算できない場合に、住宅は売却してその代金は返済に充て、残ったローンは分割で金融機関に返済していくという方法です。

任意売却にも金融機関の同意が必要ですが、競売と比べると高く売却可能な傾向にあるため、ローンの返済が厳しい場合は金融機関に利用を申し出るのも場合によっては賢い選択です。

また、返済プランの見直しや一時期的に返済額の減額を認めてもらえるケースもありますので、住宅ローンの支払いが厳しくなったときは、早めに相談するのが望ましいでしょう。

ここまで記した通り、住宅ローンは家の売却と大きく関わっていますので、繰り上げ返済手数料を含めて抵当権抹消に必要な金額を確認した上で、売却活動を進めていきましょう。

不動産会社を選ぶ基準について

まず初めに、不動産の査定は高いから良いというものではありません。

査定依頼をした不動産会社がいくら高い査定額を提示してくれたとしても、実際にその価格で売却できなければ何の意味もないからです。

それどころか、相場以上の高値で売却活動をしたためになかなか売れず、結局大幅な値下げを余儀なくされるという事態も起こりかねません。

不動産は、売り出してから成約するまでの期間がとても重要です。

いつまでも売れない不動産は、何か問題がある住宅として認識されるようになり、ますます価格を下げざるを得ない状況に追い込まれることがあるのです。

相場の確認は欠かせない

「適正な価格でスムーズに買主を見つけてくれる不動産会社」を選ぶためには、不動産の査定サービスを利用したり、ホームズ、スーモなどの不動産ポータルサイトで周辺の売り物件がいくらで出ているのか、あるいは近所で過去に売れた家の価格を不動産情報ライブラリ(旧:土地総合情報システム)などを参考に調べて「どれぐらいの金額で売れるのか」の現実的なラインを知っておく必要があります。

また、常日頃から近隣の家の売却価格を折り込み広告などでチェックしておくのも有効な方法です。

周辺の物件情報と照らし合わせて納得できる査定をしてくれた不動産会社の中から仲介の依頼をするのが、できるだけ高く、そして早く物件を売却するコツになります。

家の売却は、買主を見つけることが最も重要なポイントになります。

自宅周辺エリアに幅広く情報を有する不動産会社を選択するためにも、業者を見極めるための材料になる相場情報を事前に自分で確認しておくのが良いでしょう。

遠隔地の不動産はどうする?

「遠方の実家を相続したので売却したい」といった具合に、自分が物件の近くにいない場合は、物件の所在地周辺の不動産会社に売却を依頼するのが一般的です。

全国に加盟店のある業者や大手の不動産会社であれば、自分の近くの店舗から相談ができるケースもあります。

ネットの査定サービスなどを利用して物件周辺の不動産業者をリサーチし、その後媒介契約を結んで仲介を依頼するという形で進めても良いでしょう。

媒介契約について

不動産会社との媒介契約は3パターンがあります。

それぞれの特徴と、どのような時にどの契約内容を選ぶべきかを解説しましょう。

一般媒介契約

- 売主は複数の不動産会社と契約を結べる

- 売主は自分で買主を探せる

一般媒介契約は、売主にとって自由度の高い契約であることが特徴です。

専任媒介契約

- 売主は不動産会社1社との契約

- 売主は自分で買主を探すこともできる

専任媒介契約は、不動産会社1社のみに絞り不動産売却の依頼をするのが特徴です。

専属専任媒介契約

- 売主は不動産会社1社との契約

- 売主は自分で買主を探すことはできない

先に説明した「専任媒介契約」の契約内容をさらに厳しくしたものが専任専属媒介契約です。

不動産会社の販売力を最大限に発揮してもらうためには、専任媒介契約、または専属専任媒介契約を締結するのが良いでしょう。

不動産会社は、不動産を売却した際の手数料が報酬となります。

一見、売主にとって自由度が高い一般媒介契約ですが、最終的に自社を通して契約してもらえるかどうかわからないため、営業に必要なコストを割いてもらえない可能性が考えられるからです。

なお、都心の駅近物件など、引く手数多の好条件が揃っている物件であれば、一般媒介契約で競争を促すのも有効だと言えます。

内覧対応に備えましょう

不動産会社の訪問査定の段階では家の清掃はそれほど重要ではありません。

常識的な範囲の清掃をしていれば、査定価格に大きく影響を及ぼすことはありません。

しかし、家の売却活動が始まり、実際に買い取り希望者が内覧に訪れるようになると、一般的な清掃では購入意欲を失わせてしまう可能性があります。

水回りはハウスクリーニングも検討

特に炊事場、浴室、トイレなどの水回りは、毎日利用するため汚れがひどくなっている家も多いのではないでしょうか?

水回りは物件の印象を決める重要なポイントですが、素人の清掃では限界があるので、専門のハウスクリーニング会社に依頼した方が良いでしょう。

水回りのみのクリーニングであれば数万円程度で実施できますので、油汚れやカビなどを徹底的に洗い落としてもらいましょう。

物件の印象を悪くしないために気をつけるべきこと

また、排水の詰まりがあれば全て改善しておきましょう。

もし購入希望の家で下水道の匂いが少しでもすれば、やはり印象は悪くなってしまいます。

例え一時的な不具合でも、「これからずっと住む家を数千万円かけて購入する」つもりで内覧に来ているので、不安要素となり得る要素は少しでも解消しておきましょう。

内覧希望者は平日の夜に訪れることもあります。

不良の照明器具を放置したままだと、暗い印象を与えることになりますから、切れた照明は新しいものに取り換えておきましょう。

さらに、室内を広く見せる工夫も必要です。

売却を前にした時期だと、近いうちに不用品を処分することになります。それであれば、不用品の処分は内覧の前にしっかりと行い、できる限り室内の空間を広く見せる工夫をしておいた方が、家に対する印象が良くなります。

可能であれば先に引越しをしておく

引越しの時期は、売却と新規住宅の購入のタイミングで決めることと思われます。

ただし、可能であるならば、先に仮住まいや新居に引越しを済ませてから(購入先行)売却活動をした方が、査定上有利にはたらく要素も多くなります。

ハウスクリーニングも家を空にしてから実施すると、隅々までの清掃が行き届きます。

また、購入希望者も、人が住んでいる状態だと、家具で隠れてしまう壁や床もチェックすることができ、不安の解消につながるのです。

室内の空間が広々としていることが好印象を与えるというメリットも非常に大きいです。

建具の調整や修繕を済ませておく

玄関戸、室内の木製建具、アルミサッシなど家の中には多くの建具があります。

長年住んでいる家であれば、多少立て付けが悪くても慣れから支障なく操作できますが、初めて訪れた内覧者にとっては大きな不安材料になります。

窓が開きにくい家、開閉の度にガタガタ音の鳴る扉などは、たとえリフォームを前提にしていても気になってしまうものです。

売却がまとまりそうになった段階で、こうした建具の不具合を理由に値引き交渉をされることもあり得ます。

建具の不備はそれほどコストをかけずに対応できるので、内覧の前には不備がないかしっかりと確認しておきましょう。

害虫は駆除しておく

内覧の最中にゴキブリやシロアリの痕跡を発見されると、いくらきれいに掃除をしても、台無しです。

普段、たまにであってもゴキブリが出る家は、内覧前日はバルサンなどの室内で使える殺虫剤を利用するなどしましょう。

また、シロアリの被害は、もし購入後に発見されれば契約不適合責任を問われる場合もありますので、シロアリ被害がないか床下を入念に調査しておきましょう。

もし被害が発見されれば、早急に専門家に駆除を依頼すべきです。

シロアリ駆除後には5年保証のアフターフォローなども付きますので、購入検討者への安心にも繋がります。

外観の不安材料は取り除いておく

庭付きの家は、その庭がアピールポイントになることもあれば、逆に評価が下がってしまうポイントになることもあります。

例えば、庭に大きな木がある場合、あまりにも大きい場合は倒木などで被害が出ないか心配になる人も少なくありません。

また、きちんと手入れされていない状態の庭は非常に印象が悪いので、相続して売り出し中の家に庭があるという場合には、定期的に庭の整理を行う、遠方の場合は委託するなどの対策を講じるべきです。

また、常日頃風雨にさらされている門、門扉、フェンス、塀、郵便ポスト、インターホンなどのエクステリア関係は、よく見ると破損していることがあります。

門扉が傾いていた�りすると、家全体がだらしのない印象になりますから、可能な範囲で補修をしておきましょう。

また道路に接している背の高いブロック塀は、控え壁がきちんと施工されていないと、地震時の倒壊を懸念する人も少なくありません。

このために家が売れなくなるということもあり得ますから、状態が悪い場合は撤去することも視野に入れるのが良いでしょう。

内覧時の対応は丁寧に行う

自分の家をお客様に買っていただくという、ビジネス的なスタンスに立って、内覧者への対応は丁寧に行うことが、有利な価格で売却を進める重要ポイントです。

内覧は家の状態を確認するのと同時に所有者の人柄を観察する場でもあります。

所有者が不快な印象の人物像だと、値段の交渉や後の契約不適合責任の際の対応まで考えて購入を敬遠する事態にもなりかねません。

▼関連記事:内覧対応時の注意点

家の売却で大切なこと

家の売却で大切なのは、不動産会社が事前に提示した査定価格に、いかに近い金額で売却するかということです。

提示額どおりで合意ができたとしても、いざ契約の直前になって、不安材料を持ち出してきて値切ってくる買主は少なくありません。

できるだけ不安材料を提供しないために、気がついたところは事前に改善しておきましょう。

また、マイナスになりかねない不安材料があるのであれば、包み隠すことなく事前に相手に伝えておいた方が、後のトラブルを回避できます。

家の売却に際しては事前の準備に最善を尽くして、気持ちよく新たな生活に踏み出しましょう。