仲介でなかなか売れずに困っていませんか?

「仲介で売りに出していて、何度か売り出し価格の値下げもしたけど家が売れない」とお困りの方もいらっしゃると思います。

そのような場合には「イエウリ」の利用を検討してみてください。

「イエウリ」で家が高く・早く・簡単に売れる

「イエウリ」は仲介・買取あわせて1,800以上の不動産会社が登録している日本最大級の不動産売却サイトです(2025年1月現在)。

複数社の査定額を一度に確認できるので、不動産を売却するための手間も最小限に抑えることが可能です。

「早く売りたいから買取での売却を検討しているが、できるだけ高額で売却したい」

「仲介で売りに出しているが、なかなか買い手がつかないから、他の不動産会社を探したい」

「一括査定では色々な不動産会社から連絡が来て面倒だから、不動産会社に個人情報を公開せずに簡易査定(机上査定)してもらいたい」

といったお客様の不動産売却を数多くお手伝いしてきました。

家を売る方の利用料は無料ですので、不動産の売却を検討している方は、ぜひ「イエウリ」の査定をご利用ください。

イエウリカスタマーサクセスの島村です。イエウリでは、宅建士の資格を持つカスタマーサクセスに不動産売却の疑問・悩みをご相談いただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。

売れない家には理由がある

なかなか売れない家には、売れない理由が必ずあります。

自分が所有する不動産の売却をスムーズに行うためにも、家が売れない理由を知ることはとても大切です。

売れない家には、一体どのような特徴があるのでしょうか。

売却活動の進め方で売れなくなる4つの原因と解決策

家を売るときは、おおまかに以下のような流れで売却活動が進んでいきます。

- 不動産会社の査定を受け、媒介契約を結ぶ

- 売り出し価格を決めてポータルサイトやレインズに物件情報を掲載する

- 購入検討の内覧者に対応する

- 契約がまとまれば売買契約を結び、引き渡し(決済)

まず初めに、売却活動を行う上で注意しなければ家が売れない原因になるポイントを解説します。

原因①不動産会社と専任媒介契約を結んでいない

家を売るときは不動産会社と媒介契約を結び、営業活動を行なってもらって買主を探してもらう「仲介」の売却が中心です。

そして、家が売れたときにその金額に応じて仲介手数料を支払います。

媒介契約の種類と違い

媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3つの媒介契約があるのですが、複数の不動産会社と契約できるか否かが大きな違いです。

専任媒介契約…1社のみ

専属専任媒介契約…1社のみ

不動産会社は、物件が売れたときの成功報酬として仲介手数料を受け取ります。

このため、売主とは専任媒介契約(または専属専任契約)を結び、購入希望者が現れた場合の仲介をすることを前提にして熱心に販売活動を行うのです。

一般媒介契約のデメリット

しかし、売主が複数の不動産会社と一般媒介契約を結んだ場合は、確実に自分の会社に仲介を依頼してくれる保証はどこにもないので、力を入れて売り込んでくれるかどうかはわかりません。

広告を出さず、レインズ(不動産流通機構)にも登録しないかもしれません(専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合は一定期間以内にレインズ登録の義務があります)。

その結果、周囲に広く物件情報が周知されないまま売れ残ってしまうケースがあるのです。

最初に不動産会社に連絡をしてから実際に買主との売買契約が完了するまでの期間を聞いたところ、専任媒介の方が半年未満で売れた割合が多く46%、対して一般媒介は35.3%と、専任媒介の方が早く売れる傾向がありました。

専任媒介契約は他社に先に売却されて仲介手数料が入ってこない心配がないため、不動産会社も重点的に広告を打つことができます。そのため、一般媒介よりも早く売れるという違いが生まれるのかもしれません。

原因②値段(売り出し価格)が高すぎる

通常、家の売り出し価格は不動産会社の査定額を目安に決めますが、基本的には売主が自由に設定できます。

相場よりも少し高めに出し、購入希望者が現れるかどうか様子を見ながら徐々��に価格を下げていくという、値下げ前提の戦略で売り出し価格を高く設定する売主が比較的多いです。

しかし、相場からあまりにも高すぎる価格設定をしてしまうと、購入希望者が全く現れないこともあります。

長い間売れ残っている住宅は、何か問題のある物件なのではないかと疑われてしまって、買い手が日に日に見つかりにくくなっていきます。

原因③ポータルサイトに掲載されている写真の印象が良くない

最近はホームズ、スーモなどの不動産ポータルサイトで物件探しをする人が増えてきました。

これらのサイトでは築年数や土地、建物の面積や間取りといった基本情報の他、室内や外観の写真も掲載するのが一般的です。

物件の写真は家の第一印象を決める大事な要素です。

散らかったままの部屋の写真や、清潔に見えない水回りの写真は購入検討者にもマイナスの印象を与えてしまうでしょう。

ポータルサイトに掲載する写真は重要な要素ですので、掃除などの手入れを行い可能な限り良い印象になる写真を撮影しましょう。

原因④囲い込みをされている?その見極め方

不動産会社に仲介を依頼して売却活動を行う際、不動産会社は買主も自分で見つけて「両手仲介」を行うために「囲い込み」と呼ばれる行為を行うことがあります。

両手仲介と片手仲介

両手仲介とは、物件の売主、買主の両方と媒介契約を結んで売買を成立させることです。

両手仲介ができれば売主、買主の双方から仲介手数料を受け取ることができ、通常の2倍である物件価格の6%+12万円の仲介手数料収入を得ることができます。

なお、売主のみと媒介契約を結び、他の仲介会社に買主を紹介してもらう場合は「片手仲介」と呼ばれます。

囲い込みの手口

2015年に週刊ダイヤモンドが、特に大手不動産業者で両手仲介を狙った囲い込みが行われている疑惑を報じました。

両手仲介自体は正しい商取引である。だが、問題なのは、売主と媒介契約を結んでいる不動産仲介会社が、他社から物件照会があっても「すでに他の客と交渉中」などと偽って物件を渡さず、両手取引を狙うケースである。これが物件の囲い込みと呼ばれる行為だ。

不動産仲介会社にとっては、売主の物件がなかなか売れなくても自社の在庫コストが増えるわけではない。それ故、囲い込みで時間をかけてでも両手仲介を行った方がもうけは大きい。

(中略)

まず、調査主が対象とする物件をピックアップする。そして不動産仲介会社と一般客のそれぞれを装い、調査対象企業に連絡し、物件の空き状況を確認している。

具体的な囲い込みのやりとりは後述するが、不動産仲介会社からの問い合わせに対しては「すでに客が付いている」と紹介拒否したにもかかわらず、その直後に一般客として問い合わせると「内覧可能」などと答える事例が多数ある。こうして一般客に買わせることで両手仲介を行っているのだ。

引用:大手不動産が不正行為か 流出する“爆弾データ”の衝撃 | 『週刊ダイヤモンド』特別レポート | ダイヤモンド・オンライン

両手取引自体は不正行為では無いのですが、他の業者には物件を紹介しない「囲い込み」は悪質です。

囲い込みは売却が長期化し、最終的な成約価格が下がってしまう可能性があり、売主にとってはデメリットが大きいです。

2025年から囲い込み行為を行う宅建業者に対して、是正の指示処分がされるよう宅建業法の改正が予定されています。

囲い込みを見抜くのは難しい

このような囲い込み行為を正確に見抜くのは難しいと言わざるを得ません。

専属専任は1週間に1度、専任は2週間に1度、業者から売主へ売却活動の報告義務があります。

しかし、報告は物件の反響数(問い合わせ数)やポータルサイトに登録したことを伝えるといった形式的なものです。

そのため、実際に個人客の内覧のみを受け付けて、両手仲介になってしまう(=自社の取り分が減ってしまう)他の業者経由の申し込みは断るといった囲い込みを意図的にやっているかどうかを証明するのは難しいのです。

レインズの登録証明書を発行してもらう

現実的にできる対策としては、宅建業者が売り物件の情報を登録するレインズにきちんと登録されたことを確認する「登録証明書」を発行してもらうことが考えられます。

専任・専属専任媒介契約を結んだ場合はレインズへの登録義務がありますので、個人が最低限できる対策として、レインズ登録の有無を確認しましょう。

もちろん、不正を行わず親身に営業活動を行なっている会社もたくさんあります。

しかし、自社の利益を優先して囲い込みを行う業者も絶�対に無いとは言い切れません。

仲介業者に不信感があれば、上記のレインズ登録証明書を発行してもらう他には、

- 専任媒介契約が切れる段階で他の業者に依頼をする

- 一般媒介契約で複数社に依頼する

といった対策を行うことが可能です。

内覧はあるが成約につながらず売れない場合の解決策3つ

物件選択における優先順位

出所:土地・住宅に関する消費者アンケート調査|全国宅地建物取引業協会連合会

上記のグラフは、家を購入する人が何の条件を優先して物件を選ぶのかという調査の結果です。

「物件の価格・予算」は70%以上が優先する重要な要素で、次いで住宅のデザインや広さ、立地の住環境、間取りなどの要素が挙げられています。

この情報を参考にすると、売りに出してから全く反響がなく、内覧の申し込みも無いという場合は、価格が高すぎる、築年数が古すぎる、間取りが求めているものと違うなど、条件面が市場でのニーズとマッチしていない可能性が考えられます。

一方で、内覧者はいるのに成約までつながらないというケースでは、どのような原因があり、どう対策するのが良いのでしょうか。

解決策①家の掃除・整理整頓を徹底する

今自分の家に住んでいるあなた自身はそれほど気にならないことも、購入希望の内覧者は気になるポイントはいくつかあります。

家の掃除が行き届いていない、家の中に物が散らかっているなどはその代表例です。

たとえリフォームを前提に中古物件を探しているとしても、家が汚ければ物件への印象は自然と悪くなってしまい、購入に踏み切れない原因になる可能性があります。

内覧者は複数の物件に出向き、いくつか比較をして検討するので、同じような条件の家で迷った場合は、内覧時の印象が良かった物件の方が選ばれやすいです。

解決策②リフォームを検討する

上に記した水回りのように、汚れが目立ちやすいポイントはリフォームをすることで見違えるほどキレイになりますので、売却で有利になるケースがあります。

内覧の申し込みすら無い物件でリフォームをするのはリスクが高いですが、内覧者がいるのに成約まで結びつかないという場合は、予算・売れやすさを考慮してリフォームの検討をしても良いでしょう。

また、家の設備で壊れている部分を補修しておくことも重要です。

解決策③内覧対応の方法を見直す

内覧時の対応は物件の印象を良くする手段の一つです。

足を運んでくれる見学者は「お客様」でもありますので、内覧時に印象を悪くする対応をしていないか下記の点をチェックしてみてください。

最初からお茶を出さない

内覧者をもてなそうとしてすぐにお茶を出してし�まう方がいます。

意外かもしれませんが、これは避けた方が良いでしょう。

まずは家をしっかり見てもらうことが重要ですので、会話やお茶を出してのおもてなしに積極的になりすぎるのも良くありません。

「売りたい」という気持ちが先行して、聞かれてもいないのに物件・住環境の良さをアピールしてしまう人がいますが、内覧者に聞かれたときに答えるという対応が無難です。

もし内覧者から質問があり話が長引くようであれば、お茶を出して腰掛けてもらって話すのが良いでしょう。

内覧対応はできるだけ少人数で

家族が多い家の場合、内覧の来訪者があるときはできる限り少ない人数で対応するようにしましょう。

「まだ小さい子どもが騒いでしまって、落ち着いて内覧できない」というようなことにも気をつけてください。

「子どもが部屋にいるのでこの部屋は見せられません」となれば、購入には踏み切れなくなってしまうでしょうから、相手が見たいと思う部分は全て確認できるように対応すべきです。

また、内覧には夫婦で訪れる方が多いですが、「女性同士の方が話しやすい」という心理もはたらくため、女性1人が家に残って対応するのも一定の効果が見込めるでしょう。

物件のアピールポイントは答えられるようにしておく

「実際に住んでいる人が物件や周辺の住環境についてどう思っているか」は購入を検討している内覧者が1番知りたい情報ですので、聞かれたときにはスムーズに答えられるようにしておきましょう。

日常の買い物で便利な商業施設や、相手に子どもがいる場合は周辺の治安や遊び場についても気になるところですので、内覧前に改めて確認しておいてください。

立地条件やニーズに関連する11の要因

中古物件は建物部分の価値がつかず、ほぼ土地価格で取引されるケースも少なくありません。

土地自体の価格は地価公示や相続税路線価といった指標を参考に算出することが可能ですが、実際の査定額・売却価格には個別の立地条件も大き��く関係します。

要因①前面道路が私道

家の前面道路(敷地に2m以上接する道路のこと)が私道の場合、公道の場合には無い問題が発生する場合があります。

道路やインフラの補修が難しいことがある

もし、住宅の所有者が前面道路の所有者でもある場合には、道路が陥没したら、所有者の判断で費用を投じて補修することになります。

補修をしないまま陥没箇所で転倒した通行人が負傷した場合、損害賠償の問題まで発展する可能性があります。

しかも、私道の多くは近隣の住民と共有であるため、関係者の数が多く、費用負担の問題ひとつにしてもなかなか合意に至ることができません。

前面道路の所有者が他人である場合は、さらに厄介です。

水道、下水、ガスの配管に不具合が生じた際に、道路の掘削を伴う補修が必要だと判断されても、道路所有者の同意がなければ工事をすることができません。

こうしたリスクを懸念して、前面道路が私道の物件を選ばない人も一定数いるでしょう。

要因②前面道路が狭い

建築基準法では、住宅の前面道路の幅員(ふくいん=幅のこと)は4m以上と定められています。

そのため、一部の例外を除き、通常は少なくとも4mの幅が確保されています。

しかし、4mの幅は普通自動車がなんとかすれ違うことのできる程度の広さであるため、大型車両が通行したり、どこかの家の樹木が道路にせり出したりしているだけで、車の行き交いが難しくなってしまいます。

日常の車�の出し入れや、リフォーム工事を行なう際にも支障をきたすため、売れ残るケースが多くあります。

要因③幹線道路への経路が一方向しか確保できない

一般的な道路は、左右どちらに進行しても、それぞれ別のルートで幹線道路に出られるようになっています。

これにより、災害で一本の道が通行不可能になっても、別の道を利用することで避難路が確保できるのです。

ところが、ミニ開発で業者が無秩序に位置指定道路を造成した土地では、経路が複雑になる上に、最終的には行き止まりの道路となっていることがあります。

災害などで避難をする際の影響を考えて、中々売れない理由になるのです。

要因④背後が崖地、あるいは崖地の上に建っている

一般的な土質の崖は、30度までの傾斜であれば土砂崩れをしにくい安定角度だとされています。

崖地に面している家は、万が一の土砂崩れを想定して、少なくとも建物と斜面の距離を崖の高さの2倍を確保しておく必要があります。

土砂崩れの際に自宅の被害が想定される住宅は、なかなか購入希望者が現れません。

また同様の理由で、崖の上に建つ家も、崖の縁は地盤が崩壊する恐れがあるために敬遠されてしまいます。

少なくとも崖の縁から、高さの2倍の距離を確保していないと安心とは言えません。

こうした崖地の付近にある住宅は、地方自治体の条例によって建築を禁止されていることもあります。

もしその条件のエリア内に家があれば、事実上の再建築が不可能になるため、買い手を見つけるのはかなり難しくなってしまいます。

要因⑤災害危険区域の家

最近の台風による洪水被害を受けて、ハザードマップを確認して家を購入する人が増えてきました。

土砂崩れや水害時に特に影響が出ると予想される地域は「災害危険区域」に指定されており、指定されている地域では実際に不動産の需要も落ち込んでいるようです。

この問題に関しては、個人が具体的に売れやすくする対策を施すのは難しいのが現実です。

要因⑥市街化調整区域に指定されている

市街化調整区域とは、新しく建物を建てることが制限されている地域です。

元々は指定されていなかったために住宅を建設したものの、後になって市街化調整区域に指定されていたというケースがあります。

市街化調整区域は、新規での建築の他、増築や建て替えが制限されており、さらに周囲が農地や工場など住環境も適していない場合が多く需要も少ないため、通常の住宅が建てられるエリアに比べて不動産の値段も下がってしまう傾向にあります。

また、市街化調整区域の不動産には住宅ローンの審査が下りないケースもあり、このことも売却が難しくなる理由です。

自分の家の土地が市街化調整区域に該当するかどうかは、各自治体のWEBサイトで確認できます。

要因⑦隣棟間隔が狭い建売の住宅

隣家との空き寸法があまり確保されていない建売の家は、類似した建物がずらりと並んだ光景からくる印象や、隣と接近しているが故の圧迫感から、購入希望者が少ない傾向にあります。

特に側壁に外部足場を立てる間隔もないようであれば、将来外壁のメンテナンスを行うことが不可能であるため、建物の維持管理の観点を懸念されて買い手がつきにくくなってしまうのです。

要因⑧二世帯住宅などニーズが限られている

不動産は、その地域で住まい探しをしている人の条件に合ったものほど売れやすいと言えます。

逆に、二世帯住宅のように、どの地域でもニーズがある程度限られてしまう物件は当然売れにくくなります。

他にも、単身世帯が多い土地でファミリー向けの物件は売れにくいといった事例が考えられます。

要因⑨近くに新築物件がある

近くに新築物件が売り出された場合、当然新築物件と同じ価格で売り出しても売れません。

たとえ新築よりも安い価格設定であったとしても、購入希望者が少し頑張れば新築物件が手に入る価格帯だと、誰も見向きをしてくれません。

中古物件の1番の強みは「新築よりも安いこと」です。

売り出し価格を設定する際は、近隣での過去の成約事例の他にも、周囲で売り出し中の新築物件の価格も参考にしてみると良いでしょう。

要因⑩周辺に空き家や、売り出し中の中古住宅が多い

周囲に売り家が数件あると、その土地に住みにくい理由があったり、近所にトラブルメーカーがいたりするのではないかと心配する人は少なくありません。

また、長年住む人のいない空き家が隣近所にある場合、治安上の不安や住宅の倒壊を懸念して購入を断念することがあるため、まとめて売れ残ってしまっているケースも存在します。

要因⑪自主管理のマンション

総戸数が少ない小規模マンションでは、管理業務を管理会社��に委託するのではなく、マンションの住民が協力して行なっている場合があります。

こうしたマンションは「自主管理物件」と呼ばれるのですが、購入する場合に住宅ローンの審査が35年の最大期間では借りにくいのが特徴です。

マンションは管理・メンテナンスの状況によって将来的に資産価値が大きく変わりますが、自主管理物件では管理が行き届いていないケースも少なくないので、金融機関の審査が厳しくなってしまうのです。

将来的な資産価値に不安があり、住宅ローンも利用しにくいとなれば当然売れにくくなってしまいます。

建築に関連する要因とチェックポイント3つ

日本は地震の多い国です。

今後も全国各地で強い揺れを伴う地震が発生するリスクがあります。

過去発生した強い地震で建物が倒壊した影響を踏まえて、建物がより強い地震で倒壊しないよう、建築基準法は改正を重ねてきました。

ここでは、物件の売れやすさに関して、耐震性能をはじめとする建築の要素がどう影響するのかを見ていきましょう。

ポイント①建築が平成12年以前の木造の家

木造の家は、平成12年(2000年)5月よりホールダウン金物の取り付けが義務付けられています。

画像出典:モノタロウ

耐震性能に大きく関係している

ホールダウン金物とは、地震や台風の際に、柱が土台から引き抜かれるのを防止するためのものであり、耐震性能を維持するうえで必須の金物です。

平成12年以前に建築された住宅は、このホールダウン金物を取り付けたものが少なかったうえに、確実に取り付けられたのかを第三者が確認しないまま完成に至っていました。

1995年に発生した阪神淡路大震災では、ホールダウン金物を取り付けた家屋はほとんど倒壊していなかったことから、取り付けの重要性が認識されました。

現在は中間検査で取り付け確認が義務化されている

ホールダウン金物の取り付けが義務付けられるようになると、ほとんどの自治体で木造住宅の中間検査が義務付けられるようになりました。

そのため、現在は指定確認検査機関等が、ホールダウン金物の取り付けに加え、構造用合板など耐震性に関わる部位の現認をしているのです。

平成12年5月以前と以後では住宅の耐震性能に大きな差があるため、平成12年以前に建てられた木造住宅の購入は敬遠される傾向にあります。

さらに、木造住宅は築20年以上になると、老朽化が原因でなかなか売れなくなります。

このホールダウン金物取付義務化直前の建物も築20年を超えるため、買主が現れないままの物件も増えています。

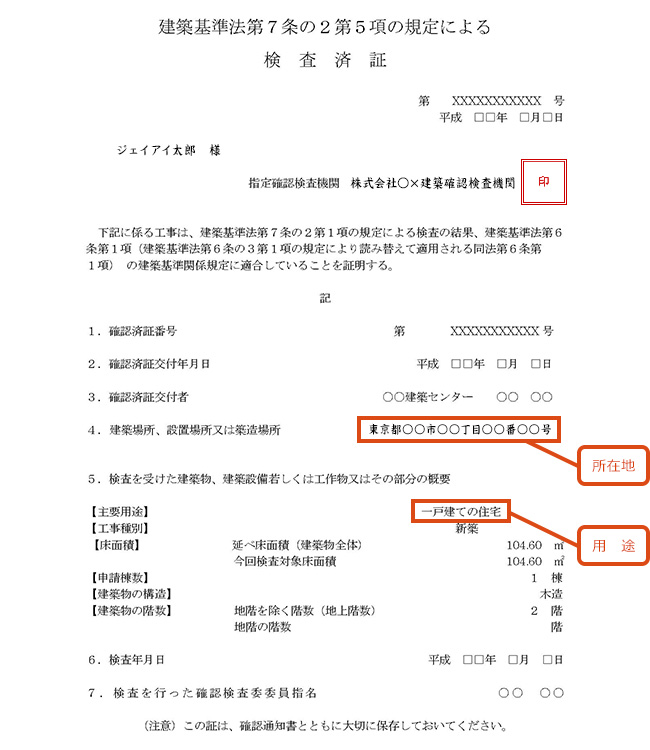

なお、ホールダウン金物が取り付けられているかどうかは、建築確認済証でチェックすることができます。

家が建てられる前の図面を審査し、現行の建築基準法に準拠しているかチェックを受け、合格した際に発行される書類。

ポイント②1981年以前に建てられた鉄筋コンクリート造のマンション

鉄筋コンクリート造の建物には、いわゆる「新耐震基準」と呼ばれる耐震性能基準が1981年6月より適用されるようになりました。

新耐震基準は、震度6強~7程度の大きな地震による揺れでも倒壊しないように設定されています1。

このため、新耐震基準以前に建てられた鉄筋コンクリート造マンションの家に対して構造的な不安を抱く人が多く、なかなか売れない要因になります。

ポイント③検査済証を取得していない家は売れない

画像出典:iehoダイレクト火災保険

銀行は、違法建築物には担保価値がないという考えで融資の審査等を行なっています。

したがって、違法性(違反建築)が疑われる家には、ほとんどの銀行が住宅ローンを融資してくれません。

そして、家の建築状況が適法であることを証明するためには、検査済証を提示する必要があります。

検査済証は完了検査に合格した家であれば、建物所有者でなくても、管轄の行政機関で発行してもらえます。

検査済証がなく、適法性を証明できない家は、住宅ローンを融資してくれる銀行がなかなか見つからないため、購入希望者も最終的に購入を断念することがあります。

検査済証を取得していないと、売れる機会をみすみす逃してしまうこともあるのです。

売却を決めたら、必要書類は早めに取り揃えるようにしましょう。

一戸建て・マンションを高く売るにはどうすればいいのか

売れない家の特徴・家が売れなくなってしまう理由はおわかりいただけたかと思います。

では、どうすれば戸建てやマンションを高く売ることができるのでしょうか。

少しでも高値で売る方法をみていきましょう。

一括査定サービスなどで相場を知ろう

いくら高値で家を売ろうとしても、不動産は相場とかけ離れた価格だと、いつまでも買主は現れません。

そのためにも、まずは自分の家の相場を知ることが重要です。

そこで役に立つのが「不動産一括査定サービス」です。

不動産一括査定サービスとは、インターネットを通じて、一度に複数の不動産業者に査定依頼が行えるサービスです。

実際に査定を行ってくれる業者が抽出されますから、査定依頼には最も適した方法だといえるでしょう。

他には、国土交通省の不動産情報ライブラリや、REINS Market Informationで取引事例を調べたり、ホームズ、スーモ、アットホームなどのポータルサイトで売り出し中の物件の価格を参考にしたりできます。

査定額=売却額ではない

ただし、ここで最高値の査定価格を提示してくれた不動産屋と安直に専属専任媒介契約を結んではいけません。

売れない高値で売り出しても、時間だけが過ぎてしまいます。

そして「長期間売れない売れ残り」というレッテルが貼られてしまい、最終的に買い手が見つかるまでに、大幅に価格を下げざるを得ないリスクすらあるのです。

金額だけではなく、査定の根拠を確認する

上記の通り、「査定金額」は「売れる金額」ではありません。

相場を加味すると3000万円の物件に対して、3500万円の査定を出してひとまず媒介契約を結ぶというような営業スタイルの不動産業者は少なくありません。

当然その値段では売れないため値下げをしなければならず、それでも売れ残ってしまうというものが多くあります。

家の整理整頓・清掃をする

不動産業者の査定の際は、家の中の状態は大きな査定ポイントにならないので、あまり気にする必要はありません。

しかし、実際に売りに出せば、購入希望者が内覧に訪れることになります。

この段階になれば、高く売るためにも、そして早く売るため�にも「物件を気に入ってもらえるかどうか」が重要です。

高値で売るためには、多少の投資を惜しんではいけません。

また、室内の広さをアピールする意味では、室内の不要な家具、物品はできる限り処分しておきましょう。

特に玄関に入ったときの印象が大事ですから、玄関には可能な限り物は置かないように心がけましょう。

家の購入先行(買い先行)で売却活動を進める

購入先行(買い先行)とは、家の売却が決定する前に、次の家の購入の段取りを進める方法です。

たとえば建売住宅を購入してから家を売却するとしたら、新しい家に移り住んでから、家を売り出すことになります。

そのため、売り出しの段階では家の中にまったく物品がない状態になります。

また、隠れた瑕疵(かし=雨漏りやシロアリ被害などの欠陥)があるのでは無いかという不安も解消できます。

つなぎ融資(住み替えローン)の利用

売却を前提で資金計画をしていた場合は、売却が完了するまでの間はつなぎ融資を利用します。

つなぎ融資とは、所有物件を売却して現在の住宅ローンを返済し終える前に、新しい物件を購入する場合に利用する融資です。

新しい家が注文住宅の場合は、仮住まいをすることになります。

しかし、売却してから注文住宅を発注しても、どのみち完成までは仮住宅が必要になります。

売れない家は仲介売却よりも「業者買取」がオススメ

売れない家を売るための対策として一番効果的なのは単純に「売り出し価格を下げる」ことですが、住宅ローン残債との兼ね合いから大きく値引きはできないという方も少なくないでしょう。

しかし、何か売れない要因を抱えていたとしても、他の要因で補うことで売却が早々に決まることがあります。

特に売却物件の清潔さを演出するのは、いずれの状況下にあっても必須の対策法です。

自宅の売却の際には、悔いの残らないように万端の準備をしてのぞみましょう。

また、ここで紹介しているような問題点を抱えている物件は、買い手が見つかるまで待つ仲介売却よりも、不動産業者による買取を利用する方が、処分までの期間は短く、契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う必要も無いため、結果的に得をするケースも多いです。

従来は、家を売った後に、隠れた瑕疵=不具合(雨漏りやシロアリの被害など)が見つかった場合、売主は買主に対してその責任を負う「瑕疵担保責任」が民法で規定されていた。2020年4月の民法改正により、「瑕疵」の概念が無くなり、売主は「契約書に記した状態で物件を引き渡す」という義務を負い、契約書に記載の無い欠陥等に対して責任を追う「契約不適合責任」の概念に置き換わった。

解説:瑕疵担保責任・契約不適合責任とは?不動産の売却時に注意すべき法律について

最近は、最初に仲介で売却活動を行い、その後買い手が見つからなければ��業者が買取してくれる「買取保証」などのサービスもあります。

物件が中々売れない場合の選択肢として検討しておくのも良いでしょう。