土地の売却時に「測量をしなければならないのか」という疑問を抱いている方もいるかもしれませんが、実は法的な義務はありません。ただし、確定測量図がないと土地の境界や正確な面積が判明しないため、多くの人がトラブルを警戒して購入をためらってしまいます。

また、不動産会社に査定金額を算出してもらう時にも、測量が必要な土地の場合は査定額が曖昧になってしまう可能性があります。

そのため、土地をスムーズに売却するには、どうしても境界を確定する測量が欠かせないのです。この記事では、土地の売却でなぜ測量が必要なのかを明らかにするとともに、測量にかかる費用や手順について解説をします。

土地の売却時は測量の義務がある?

土地を売却するときに測量の義務付けはありません。しかし、境界確定測量を実施していない土地は、トラブルが発生するリスクがあり、なかなか売却できないのが現実です。具体的にどのような問題が生じるのか解説していきましょう。

契約不適合になる

引き渡された目的物の数量が契約の内容に適合しないものを、民法上「契約不適合」といいます。土地の場合の数量とは面積です。

土地の売買契約において「実測面積を基礎に代金額を定める」としている場合、契約表示面積と実測面積の数値が異なっていれば契約不適合となります。

契約不適合であれば、買主は売主に対して、履行の追完請求(補修や代替物等の引渡し請求)、代金減額請求、報酬減額請求、損害賠償請求または契約解除権の行使をすることができます。

特に単位面積当たりの地価が高い都市部の場合、僅かの面積の過少表示であっても、多額の返還を要求されることがあります。

トラブルを懸念して買主が敬遠する

隣接する土地の所有者と敷地境界について見解の相違があれば、たちまちトラブルが発生します。その要因として、次のようなケースが想定できます。

- 敷地境界を示す境界標や工作物がない

- 境界に工作物があるが、内か外かで揉めている

- 相手方が自己解釈による一方的な測量図に基づいて主張している

- 境界標の信ぴょう性を認めない

- 隣地所有者が境界の位置そのものよりも自己が所有する面積を優先して主張する

いずれも正確で客観的な測量図があれば解決する問題です。

隣人同士が長年居住してた場合、人間関係を維持するために、境界を巡る疑念が潜在していても、あえて問題提起をしないことがあります。しかし、所有者が変更されたことで、境界問題が一気に過熱し、トラブルに発展することがあるのです。

有効な測量図がない土地は、不安要素が潜在している可能性が高いため、多くの人が購入をためらってしまいます。

売買契約後に確定測量を行うケース

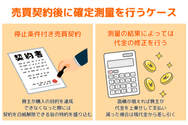

通常、土地の売買では引渡しまでに売主が確定測量を行いますが、スケジュールの都合などから、売買契約締結後に確定測量を行うケースもあります。

停止条件付き売買契約

この場合、後々のトラブルを防ぐために、契約内容に特別な取り決めを設けるのが一般的です。具体的には、「停止条件付き売買契約」を締結します。

これは、「一定期間内に、隣地所有者全員の合意を得て境界が確定すること」を契約の効力が発生する条件とするものです。

測量の結果、想定していた面積と大きく異なる場合や、建築基準法の接道義務を満たさず再建築が不可能であると判明した場合など、買主が購入の目的を達成できなくなった際には、契約を白紙解除できる旨の特約を盛り込みます。

測量の結果によっては代金の修正を行う

また、面積の差異については、契約時に登記簿面積(公簿面積)で算出した暫定の代金で契約し、引渡しまでに確定した実測面積に基づいて最終的な売買代金を精算する方法(実測精算)がとられます。

あらかじめ定めた単価に基づき、面積が増えれば買主が代金を上乗せして支払い、減った場合は残代金から差し引きます。

このように契約後に測量を行うことで、売却活動をスムーズに開始できるメリットがありますが、リスクも伴うため、売主・買主ともに不動産会社と連携しながら契約条件を慎重に定める必要があります。

土地測量では確定測量図が重要

土地測量とは、測量機器を用いて地形、地物等を測定し、図面を作成する作業をいいます。土地測量図は、大き�く三つの種類に分類されます。それが、現況測量図、確定測量図、地積測量図です。

それぞれどのような測量図であるのか説明していきましょう。

現況測量図とは

現況測量は、既存のフェンスや境界標などを基準にして測量を進めます。表示のないあいまいな個所は、依頼主が境界だと考えているポイントに「境界」を設定します。

つまり、現況測量とは、隣地所有者の同意を得たか否かにかかわらず、依頼者の一方的な判断によって作成された測量図ということになります。いわば「私的測量図」という性格のものです。

当然、取引においてはまったく信頼性のないものですが、早く作成できると言うメリットがあるため、正式に境界が確定するまでの期間においても、現況測量図を使用して土地売却の準備を進めることができます。

また隣地所有者との境界確定作業を進める際のたたき台の資料として活用することができます。

確定測量図とは

確定測量は、土地家屋調査士と隣地所有者の立会いのもと、境界点を確定しながら測量を進めていきます。隣地の同意を得た境界点ですから、正確で客観的な測量図面として扱われます。

作成した確定測量図に隣地所有者の同意を得た境界確認書を添付することで、買主に対する信頼を高め、売却を促すことになります。

地積測量図とは

地積測量図とは、確定測量図を基にした登記用の測量図で、その図面が土地登記簿に登録されます。

不動産登記法で地積測量図とは、「一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう」と定められており、公的な図面です。

地積測量図は昭和35年から登記申請の必要書類とされていますが、過去の測量技術はけっして高度なものでなかったため、現在から見れば精度の劣る測量図も存在しています。

また2005年の不動産登記法の改正以前に作成された地積測量図は、確定測量を前提としていない測量図であるため、境界が確定していないものもあります。

そのため、不動産の取引では、地積測量図ではなく、確定測量図を買主へ引き渡すのが一般的です。

なお、平成2005年以降は座標値の記載が義務化され、さらに2008年以降は、世界測地系データで作成されるようになったことから、現在登記される地積測量図は極めて正確です。

たとえ災害等により境界標が紛失したとしても、人工衛星から高度に計測された地球全体の正確な大きさや形状を基に国際的に定められた基準によって作成された測量図であるため、正確に復元することが可能です。

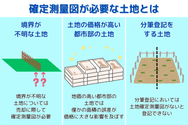

確定測量図が必要な土地とは

土地の面積を正確に把握することは、不動産の価格を決定するうえで非常に重要です。特に地価の高い都市部においては、僅かの面積の差異が大きな価格差になるため、信頼性の高い資料が求められます。

また、建物を新築する際にも、建物の規模を決定するうえで土地の面積の確定は不可欠な要素です。

つまり、土地の売却において、確定測量図によって正確な面積を買主に示すことは、重要な要素です。とりわけ、どのような土地において確定測量図が必要とされるのか確認していきましょう。

境界が不明な土地

土地の境界は、境界標やフェンスなどの容易に移動することができない工作物によって表示するのが一般的です。

しかし、これらの明示が存在しない場合、土地の境界はそれぞれの所有者の記憶によることになるため、見解の相違が生じてトラブルになります。

そのため、境界が不明な土地については、売却に際して確定測量図が必要です。

土地の価格が高い都市部の土地

地価の高い都市部の土地では、僅かの面積の誤差が、価格に大きな影響を及ぼします。売買においては、確定測量を実施し、正確な面積を提示することが重要です。

分筆登記をする土地

土地の一部を売却するときは、分筆登記をすることになります。分筆登記においては、土地確定測量図がないと登記することができません。

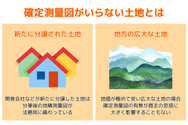

確定測量図がいらない土地とは

土地の性質によっては、あえて確定測量図を必要としないものがありますので紹介しましょう。

新たに分譲された土地

開発会社などが新たに分譲した土地は、分筆後の地積測量図が法務局に備わっています。地積測量図で示す境界ポイントと現地の境界標が一致している場合は、確定測量図を作成することなく売却ができます。

地方の広大な土地

広大な土地で測量図を作成すれば、膨大な費用が発生します。都市計画区域外にある地価が極めて安い広大な土地の場合、売却価格を考えれば、測量に資金を費やすことは経済的に合理的ではありません。

また確定測量図の有無が買主の思惑に大きく影響することもないため、あえて確定測量図を作成する必要はありません。

測量に必要な費用とは

売却に伴う測量は土地家屋調査士に依頼することになりますので、依頼費用の相場を把握しておきましょう。この費用は、土地の売却益(譲渡所得)を確定申告する際に、経費として差し引くことができます。現況測量と確定測量の相場を紹介します。

現況測量の場合

100平方メートル前後の一般的な宅地で四角形の整形な土地であれば、10万~20万円が相場の費用です。曲線で囲まれた土地や高低差がある土地であれば、さらに費用がかかります。

確定測量の場合

境界確定図の作成の他に、境界確認書を作成した場合、50万円~80万円が相場です。登記手続きまで含めた場合は、60万円~100万円かかるのが一般的です。

確定測量は、立ち会ってもらう隣地所有者の人数、実施日数によって、費用が大きく変わってきますから、依頼に際しては、土地家屋調査士に見積もりを依頼したうえで判断しましょう。

また道路や水路等の官有地と接している場合、行政との間で官民の立会いが必要になります。そのため確定までに期間を要することになるので、費用が増える可能性があります。

土地の確定測量の手順

土地の登記を目的とした測量は、次のような手順で行われます。

- 確定測量図の作成を依頼する

- 測量に必要な資料を揃える

- 隣接地の権利関係を調査する

- 土地家屋調査士が調査をする

- 道路境界の確定の要請をする

- 隣地所有者に挨拶をする

- 仮測量をする

- 境界立会いをする

- 確定測量をする

- 境界確認書の作成

- 登記をする

それぞれどのように進めていくのか解説をしていきましょう。

確定測量図の作成を依頼する

測量図を作成できるのは、測量士か土地家屋調査士です。一般的な土地測量であれば、測量士でもかまいませんが、不動産の表示に関する登記の申請手続を代理できるのは、土地家屋調査士のみです。

土地家屋調査士は、土地の調査及び測量の結果を踏まえ、新築した建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行います。

したがって、売却に伴う確定測量図の作成は土地家屋調査士に依頼することになります。心当たりがない場合は、仲介を依頼した不動産会社に相談をすれば、紹介してもらえるでしょう。

測量に必要な資料を揃える

登記簿謄本等の登記している書類は、土地家屋調査士が入手することができますが、依頼主のみが所持している書類である土地の権利書(登記済証書・登記識別情報通知)及び固定資産税関係書類をそろえる必要があります。

その他、過去に筆界確定をした経緯あれば、その当時の関係書類も用意しておきます。

隣接地の権利関係を調査する

この先、境界確定を進めるために隣接地の所有者を調査します。必要なのは、隣家に住んでいる人についてではなく、その土地の所有者についてです。

土地の所有者が複数いる場合は、全員が協議対象になります。また、故人の名義のままで登記されている場合は、相続人全員が協議対象になるため時間を要することになります。特に相続人が未定であったり、紛争になっているケースは要注意です。

土地家屋調査士が調査をする

多忙などの理由で依頼主が入手できなかった登記簿、公図、地積測量図等の資料は、土地家屋調査士が取得します。

また道路や水路との境界について、官民境界明示と呼ばれる書類の有無などを管轄の役所で確認します。

道路境界の確定の要請をする

土地家屋調査士は、道路境界の確定についても確認します。現地に境界杭が設置してあり、役所の明示図に記録があれば確定していますから、それ以上の作業は要しません。確定していない場合は、確定の要請をします。

道路明示は、道路幅員が決まっているので、単に自己敷地と役所だけの関係だけでなく、道路の反対側の境界も同時に確定させる必要があります。そのため道路明示には、相当の期間を要することもあるので、売買の意向にかかわりなく、なるべく早い段階から役所に申し入れる方がいいでしょう。

水路などの官有地が境界になっている場合も、同様の対応が必要になります。

隣地所有者に�挨拶をする

土地家屋調査士の調査が完了すれば、いよいよ土地の測量が始まります。たとえ自分の所有地内であっても、周辺に何の断りもなく測量機器を用いた測量が行われると、周辺の住民の不安を煽ることになります。

特に隣地所有者には、いずれ境界の立会いを依頼することになるのですから、事前の挨拶を欠かすことはできません。境界確定は、原則として土地の所有者単独では作成できないことを肝に銘じておきましょう。

土地境界確定図を作成するうえで、良好な人間関係の構築は極めて重要です。

仮測量をする

手持ち資料に基づく測量を行い塀やフェンスの敷設状況の確認と仮の境界杭の打ち込みを行います。これにより、現況測量図の作成が可能になります。

杭はこの段階では、仮のものであるため隣接所有者の立会いは不要ですが、「勝手に敷地境界を決めている」といった誤解が生じないよう、挨拶の段階で、最初に打つのは仮杭であることを説明しておきましょう。

境界立会いをする

隣地所有者(共有の場合全員)と依頼主が土地家屋調査士同行のもとで、現場で仮に設置した杭による境界点を確認していきます。

官民境界についても、官民有地立会申請書を管轄の役所に提出した後に、役所職員と依頼主が土地家屋調査士同行のもとで境界を確認します。

確定測量をする

確定を済ませたら、本格的な境界杭や境界標を敷設します。一般的な境界標識として塀や排水溝などの工作物が用いられることがありますが、工作物の幅があると内か外かで揉める原因となります。

そのため境界の明示は、石杭、コンクリート杭、金属標、鉄鋲などの耐久性を有して移動しないものを用います。

不動産登記規則第77条1項9号において、地積測量図には、境界標があるときは、これを記載しなければならないとされています。ここでいう、境界標とは、永続性のある石杭または金属標その他これに類する標識とされており、将来にわたり敷地境界であることが主張できます。

境界確認書の作成

境界確定に関係する隣地所有者全員に、境界点を示した境界確定図へ押印をしてもらいます。これにより、境界確認書が作成できます。

登記をする

確定測量図に境界確認書を添付して、法務局に登記申請を行います。

▼関連記事

土地境界の争いを解決するには

境界確認書は隣地所有者に押印してもらうことで、有効な書面となります。しかし、土地の所有者の認識する土地境界を隣地所有者が認めず、同意が得られない場合も少なくありません。

この場合、法務局に備わる古い公図(旧公図)や市役所にある古い航空写真など、過去に記録された土地に関するあらゆる資料を探し出し、これらを根拠に境界を推測し、同意を得るために話し合いを進めます。

それでも解決しない場合は、最終的には裁判によるところになりますが、解決までの日数や費用の面が課題です。ここでは、裁判によらない解決法について紹介していきます。

筆界特定制度を利用しよう

筆界特定制度とは、筆界のトラブルを、裁判によらずに法務局が行う手続きにより解決をしていく制度です。

従来は、土地の境界をめぐる争いは裁判を起こすことが唯一の解決法でした。しかし、2006年改正の不動産登記法により導入された筆界特定制度によって、費用がかからず、迅速に解決が図れるようになりました。

この制度では、土地家屋調査士や弁護士などによって構成された筆界調査委員が、調査を行ったうえで、まとめた意見を参考にして、最終的に法務局の筆界特定登記官が筆界を特定します。

筆界調査委員は、対象の筆界に関して、法務局や自治体に保管されている資料を調査し、現地を測量したうえで、当事者からのヒアリングを経て解決の道を探っていきます。

特定に当たっては実地調査や測量を含むさまざまな調査を行ったうえで、もともとあった境界を筆界特定登記官が明らかにします。

筆界特定制度のメリット

筆界特定制度では、裁判での判決を得ることなく、土地の境界が特定できます。裁判によって解決を図った場合、何年もの期間を要し、そのうえ経済的負担も大きくなります。

筆界特定制度も、高度な信ぴょう性を要する作業なので特定するまでに期間を要しますが、それでも申請から10カ月~1年ですから、裁判に比べると大幅に早い解決が望めます。

たとえ隣地所有者の協力が得られないとしても、土地所有者の申し立てのみで筆界が特定できるのは、大きな利点だといえます。

筆界特定制度のデメリット

反対にデメリットとしては、裁判と違って、申立人のみが費用を負担することが挙げられます。

また目的が、登記された土地の筆界を特定するものであるため、紛争の相手が筆界とは別の位置で所有権界の範囲を主張している場合には、まったく解決の手段にはなりません。

さらに、相手方が所有権を主張するために、筆界とは異なる場所にフェンスや杭を設置しても、それを撤去するには、改めて裁判を起こす必要があるため、法的な効力に限界があります。

▼関連記事

まとめ

土地を売却するときに測量が義務付けはありませんが、測量を実施していない土地は、トラブルが発生するリスクがあり、なかなか売却できません。特に隣地との境界が確定していない物件は、所有者が変わったタイミングで、係争になる可能性があります。

土地をスムーズに売却するためには、境界確定測量は不可欠です。境界確定測量を実施するには、隣接地所有者立会いのもとで、境界確定を実施する必要があります。

測量を業務としているのは、測量士か土地家屋調査士ですが、このうち登記が行えるのは、土地家屋調査士です。登記まで含めた報酬は60万円~100万円です。

ただし土地家屋調査士への報酬は、敷地の形状や高低差の有無によって異なります。さらに、隣地所有者の人数や協議の難易度によっても大きく異なってきますから、必ず事前に見積もりを依頼しましょう。

特に複雑な展開が予測されるのが、隣接地に相続が発生しているのに、相続人が決まっていないケースです。こうした状況に対応するためにも、隣接地の登記は早い段階から取得しておいた方がいいでしょう。