たとえば、3,000万円の家が売買されるとき、売主・買主それぞれが最大で96万円+消費税の仲介手数料を支払うことになりますね。

仲介業者を利用せずに不動産を売買することは可能?

不動産の売買は仲介業者を挟まずに個人間で完結させることも法律的には可能で、不動産の売買時に必ず仲介会社を利用しなければいけないというルールはありません。

しかし、後述する通り仲介なしで個人間の不動産売買が行われることはあまりなく、仲介業者が間に入ることがほとんどです。

なお、不動産の仲介は、各都道府県知事または国土交通大臣から認可された宅建業者免許を持つ「宅地建物取引業者」しか行うことはできません。

仲介手数料は物件価格の3%+6万円(+消費税)

不動産業者の仲介手数料は売主・買主それぞれから3%+6万円+消費税(価格が800万円超の場合)という大きな費用が発生しますが、これは売主・買主それぞれが支払う費用です。

例えば3,000万円の物件の取引であれば最大で96万円+消費税を売主・買主双方が仲介業者に支払わなくてはいけません。

なお、買主と売主両方の仲介会社が同じ場合は「両手取引」、それぞれ違う仲介業者を通す場合は「片手取引」と呼ばれます。

売主と買主の仲介会社が同じ場合は、両手取引(両手仲介)

売主と買主が別々の仲介会社を使う場合は片手取引(片手仲介)

不動産の仲介手数料は決して安い金額ではないので、この費用が掛からないのは仲介業者抜きで行う個人間売買の大きなメリットです。

仲介業者の役割

個人売買を行う場合は、仲介業者が行う仕事を全て自分でやらなくてはいけません。

仲介業者が行う主な仕事は以下の通りです。

- 査定…取引事例や近隣事例、路線価・公示価格をもとに売り出し価格を決定します。宅建業法上、価格を述べるときは根拠を伝えなくてなりません。

- 媒介契約…希望売り出し価格が決まったら、販売活動を行う契約体系の取り決めを行います。専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の三種類に分かれます。

- 広告宣伝…購入希望者を募る広告活動(ポータルサイトへの広告掲載など)を行います。レインズへの登録なども行います。

- 物件案内(内覧)…現地の物件案内を行い、購入希望者に説明します。

- 申込・契約条件の決定…売却希望者と購入希望者の条件をすり合わせます。引き渡し時期や住宅ローン特約、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の有無などを取り決めます。

- 重要事項説明・契約…物件の調査を行い条件や物件調査の内容、引き渡しの方法を決定、重要事項説明を実施し契約書を取り交わします。

- 物件の引き渡し…売買代金を支払い、物件の引き渡しをします。

個人間売買を希望されている方は、仲介業者の仕事のうち①「査定」から④「物件案内」は不要、あるいは話がついている方が多いのではないかと思います。

では、これらの仲介業者が行う仕事を省略することで、どのようなリスクが生まれるのでしょうか。

不動産を個人売買するメリット

仲介手数料がかからない

個人売買の最大のメリットは仲介手数料がかからないことです。

少しでも安く取引したいと考えるときに、不動産会社を通さず個人売買という選択を検討してみるのもよいでしょう。

ただし、買主を自分で見つける必要があるのはもちろん、売買契約書の作成など全て自分でする必要があり、ハードルは高いといえます。

他人に売買を知られる心配がない

また、仲介による売却だと、仲介を依頼する不動産会社を始め、第三者に不動産を売却することを知られてしまいます。

個人売買であれば、当事者以外に不動産の売買を知られる心配はありません。

とはいえ、仲介による売却でもチラシやポータルサイトに掲載せずに売却活動を行うことは可能です。

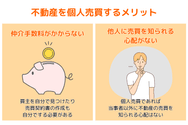

不動産を個人間売買するリスク・デメリット

重要事項説明を受けられない

仲介業者の役割として大きいものの一つに、重要事項の説明があります。

重要事項説明とは、契約前に宅地建物取引士の捺印がある書類を用いて、買主に対し対面で物件の状況について説明をする手続きです。

宅建業者は売買や賃貸の仲介・代理をするにあたって、重要事項説明を行うことが義務化されています。

重要事項説明書は、間違いがあると損害賠償や行政処分が下される可能性もあるので、宅建業者は慎重に作成、説明を行います。

法令面でのチェック・情報伝達という重要な役割を担っているのです。

重要事項説明の内容

重要事項の説明内容は、下記のようなものがあります。

- 不動産の表示

- 現在の権利関係

- 法令上の制限事項

- 道路

- 設備の状況

- 取引条件

たとえば、現在の権利関係は現在の所有者の確認や抵当がついているか、ついている場合はどのようなリスクがあるのかを説明します。

法令上の制限では、地域によって土地は用途が決まっているなど制限がかかっていることもありますので、調査した上で買主に報告します。

道路は今後の建築や周辺との権利関係に大きな影響を与えるところです。

設備の状況は重要事項で説明することにより、客観的な状況を確認します。

これらの膨大かつ責任ある調査を、仲介業者は実施しているのです。

重要事項説明の意義

�また、このような調査を契約前に実施することで、一般のお客が気づいていないような不具合や問題点を洗い出し、契約前に売主買主双方に注意を促し、解決できることは解決し、わだかまりなく契約・引き渡しを行うことができます。

なお、重要事項説明は宅建業法上では買主のみに実施すれば足ります。しかし、トラブルを防止して取引の透明性を確保するために、売主にも署名捺印をもらうのが実務の上では一般的です。

このような法令で定められた調査・説明事項を個人間売買では行うことができません。

契約の条件が決まらず、トラブルが発生する可能性

売買取引の契約条件は単に価格を決めるだけではなく、手付金を支払って引き渡しの時期と方法を約束する「契約」、実際に売買代金を支払って物件の引き渡しをする「決済」というプロセスを踏むのが一般的です。

不動産取引では大きな金額が動いて所有者が変わるため、不動産業者は案件ごとにさまざまな条件をつけながら契約条件を決めていきます。

不動産業者は過去の経験や物件の特徴、売主、買主双方の背景と利益を考え、トラブルを未然に防げるよう契約条件を決めます。

大き�な売却代金の受け取りまでトラブルなく進めるのが、仲介業者の役目なのです。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)の取り決めが難しい

2020年4月に民法が改正される以前は、不動産の売買時、売主は「隠れた瑕疵(かし)」に対して「瑕疵担保責任」を負う必要がありました。

隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っていても購入前に気がつかなかった不動産の問題点のことを指し、シロアリによる被害や雨漏り、地中の埋設物などが該当します。

このような瑕疵が発見されたとき、買主は売主に対して補修等の費用を請求することができるのです。

民法では「瑕疵(問題点)を知った日から1年」が瑕疵担保責任を負う期間となっていますが、不動産を引き渡す際に結んだ契約の内容が優先されます。

実務上は引き渡しから3カ月という特約を設定するケースが多いですが、瑕疵が見つかりそうな古い物件は、売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)を免責にするなど、売主・買主双方のメリットを仲介業者が調整して契約に盛り込むなどの作業も行なっています。

売主が不動産業者の場合、最低2年間は瑕疵担保責任を負う必要があると決められています。

売買前に調査を念入りに行っても瑕疵が発見されることがありますので、もし発見されたときはどのように対応するのか、といった取り決めを行う際には仲介業者の出番です。

民法改正後は、瑕疵の概念が無くなり、契約した内容に適合していない(契約不適合)の場合に売主が責任を追うという解釈に変わりました。

引渡し後に「隠れた瑕疵」ではなくても、契約書に記した状態と実際の物件状態が違うことが判明し、それによって買主に不利益が発生する場合、買主は契約解除1、損害賠償請求等を行うことができます。

引き渡す物件の状態をきちんと契約書に記して、特約の設定も細かくすることが望ましいと言えます。

民法改正により、さらに売主のリスクが高まる可能性も

2020年4月から施行された改正民法では、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に置き換わり、契約書の内容がより重要になると考えられます。

具体的に不動産売買の実務において大きな変化はありませんが、「引き渡す物件の状態を売主自身ががきちんと把握し、後にトラブルにならないように特約を設定する」といった対応が必要です。

宅建業者や法律家を介さずに不動産取引を行うと、契約書の不備によって思わぬ損害を被る可能性もあるのです。

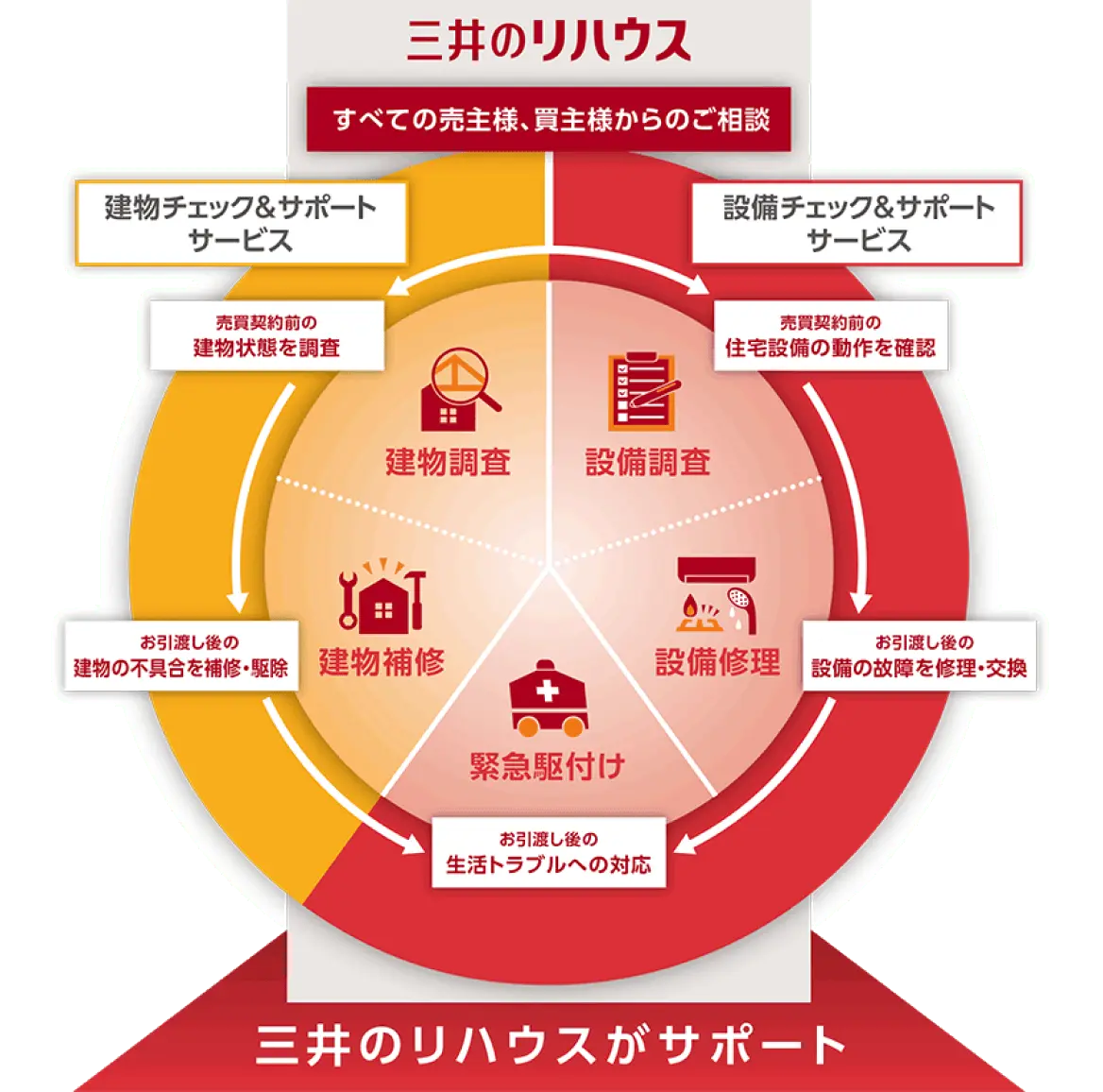

仲介会社が独自に設定している瑕疵保証の制度がある

仲介会社によっては「自社が仲介した物件で瑕疵が見つかった場合に、修理等の費用を仲介会社が負担する」「売買の前に、建物の状況調査を仲介会社が費用を負担して実施する」といった制度を設けている場合があります。

三井のリハウス360°サポートの例

仲介会社に仲介手数料を支払えば、万が一物件の引き渡し後に不具合が見つかってもサポートが受けられますので、この点にメリットを感じる方も多いでしょう。

仲介会社を介さない場合には、追完請求等を自ら行う必要があります。

場合によっては弁護士など専門家の手配も必要なケースも出てくるかもしれません。

個人間売買では住宅ローンが使えない

不動産の個人間売買があまり行われない大きな理由のひとつが、金融機関が個人間売買に対して住宅ローンをほとんど認めないことにあります。

金融機関から見れば、個人間取引は金額の妥当性や取引の適正性を客観的に判断しにくく、審査を通して融資を実行するのが非常に難しいのです。

家族間売買のケース

個人間売買の一例として家族間の譲渡がありますが、「ローンも引き継ぎたい」という相談を受けることもあります。

しかし実際には、残債額と市場価格が見合わないケースが多く、金融機関は市場価格で流通している物件に低金利の住宅ローンを組むのが原則です。

そのため、個人間売買を持ちかけた時点で、金融機関は「住宅ローンを他の目的に流用するのではないか」と疑う傾向があり、融資が認められる可能性は極めて低くなります。

住宅ローン利用の難しさ

結果として、フリーローンなどよりも低金利な住宅ローンを使いながら、個人間売買で不動産を購入することはほぼ不可能です。

特に家族間売買では、贈与や相続など複雑な税務・法律上の問題も絡むため、金融機関が敬遠する傾向がさらに強まります。

契約時の注意点

仮に個人間売買を進めた場合でも、「融資が通らない」事実を知らずに契約してしまい、資金が用意できず決済や引き渡しができないケースが考えられるでしょう。

こうなると、売買契約の不履行として損害賠償を請求される可能性もあります。

仲介業者が入るメリット

このような取引上のミスは、不動産仲介業者が介入する場合にはほとんど起こりません。仲介業者は契約前に資金計画や融資の可否を確認し、トラブルを未然に防ぐ役割を担います。

適正価格かどうか判断できない

今は、ネットである程度の調査ができるので、販売中の物件がどのくらいの価格で出ているか確認可能です。

しかし、なぜその金額になるのかという詳細な査定根拠は、たとえばリフォーム状況や設備、引き渡しの方法など物件によって変化します。

仲介業者が査定価格を出すときには、取引事例や路線価、評価額を利用するなど、価格を述べる際に客観的な根拠を提示しなくてはならないと宅建業法で決められています。

税務上も、著しく低い金額で契約した場合は、その取引は贈与とみなされるケースがあり、その際は高い贈与税が発生することがあります。

不動産個人間売買の流れを知ろう

個人間売買の一般的な流れは以下の通りです。

- 相場価格を調べる

- 書類を準備しておく

- 売り出し価格を決める

- 販売活動を行う

- 売買契約を行う

- 買主に引き渡す

それぞれについて見ていきましょう。

1. 相場価格を調べる

大手不動産サイトや国土交通省の不動産情報ライブラリ(旧:土地総合情報システム)などを活用して相場価格を調べます。

具体的には、売却する不動産の周辺で立地や間取り、面積など似た物件を探し、坪単価を計算して、複数の物件の平均価格を取るといったことをするとよいでしょう。

なお、スーモ、ホームズなどのポータルサイトに掲載されている価格は「売り出し価格」であり、そこから値引きされて成約することも少なくありません。

反対に不動産情報ライブラリでは、実際に成約に至った売却価格が確認できますので、「売り出し価格」と「売却価格(成約価格)」は違うことをあらかじめ確認しておきましょう。

2. 書類を準備しておく

売却にあたり以下のような書類を準備しておきます。

- 権利証

- 登記簿謄本

- 測量図

- 境界の分かる書類

- 設計図書

- 購入時の売買契約書

3. 売り出し価格を決める

先に調べた相場を元に売り出し価格を決めましょう。

一般的に売主は自分の不動産を高く評価する傾向にあります。

競合となりそうな物件の価格がいくらなのか等冷静に比較して決めることが大切です。

4. 販売活動を行う

売り出し価格を決めたら販売活動を行いましょう。

無料で情報を掲載できるサイトやアプリに物件情報を登録すると共に、有料での出稿も検討します。

有料で出稿する場合は、いくらまで広告をかけられるかを事前に決めておくことをおすすめし�ます。

5. 売買契約を行う

買主が見つかったら売買契約を行います。

売買契約にあたり、売買契約書等は自分で作成する必要があります。

インターネットで検索すればテンプレートを配布しているサイトもあるため活用するとよいでしょう。

不動産売買は大きな金額が動く分、後々トラブルとらないよう、売買契約書の作成にも細心の注意を払う必要があります。

6. 買主に引き渡す

売買代金の受け取りと同時に所有権移転登記を行い、物件を買主に引き渡します。

登記手続きに関しては、司法書士に依頼するとよいでしょう。

登記費用は買主負担とするのが一般的です。

なお、固定資産税は1月1日時点の所有者、つまり売主に請求がなされますが、不動産売買では決済日を基準に以前を売主、以降を買主の負担として日割り計算します。

この辺りは、売主と買主が了承すればどのようにすることもできるため、事前に買主と話し合っておくとよいでしょう。

不動産の個人売買ができるサービス3選

ここまで不動産の個人売買は難しい理由について解説してきましたが、もし不動産に十分な知識があって前述のリスク・デメリットも許容できるという場合には以下のようなサービスで物件または買主を探すことが可能です。

- ジモティー

- e-物件情報

- 家いちば

①ジモティー

ジモティーは地元の人同士のさまざまな取引のための掲示板サービスで、不動産の取引にも利用されています。

地域によって、あまり利用が活発でないこともありますがサービス使用手数料は無料なのでとりあえず登録しておくといったスタンスでもよいでしょう。

ジモティーの公式サイトを見る②e-物件情報

e-物件情報は売主と買主を直接つなぐことをコンセプトにした不動産広告サイトで、サイト上では名前や電話番号を非公開にしたまま取引することができます。

広告掲載自体は有料ですが、売買契約が成立しても仲介手数料を支払う必要はありません。

個人売買で不安の多い「物件の調査」や「書類の作成・立ち会い」など必要な事項のみエージェントに依頼することも可能となっています。

e-物件情報の公式サイトを見る③家いちば

家いちばは売買を仲介する掲示板型サイトで、記事のような形式で物件を登録できるようになっています。

掲載料は無料で、契約段階では登記やローン手続きなどのサポートを受けられる一方、売買金額に応じて仲介手数料(法定上限額の50%)を支払う必要があります。

▼関連記事

不動産仲介で手数料を安く抑えるためのチェックポイント

仲介手数料は売買価格が800万円以上の場合、売買価格×3%+6万円+消費税であることをお伝えしましたが、実はこれはあくまでも法律上の上限額。

つまり、上記額以下であればいくらであっても構わないのです。

とはいえ、不動産会社も物件を売却するために広告に物件を掲載したり、案内のための人件費を負担したりと経費がかかるため、基本的には上限額を請求されることになります。

しかし、仲介手数料を安く抑える方法がないわけではありません。

具体的には、以下のような方法を試してみるとよいでしょう。

①不動産仲介が安い、もしくは無料の不動産会社を調べる

不動産会社の中には仲介手数料を半額や無料としている会社も。

特に都心など競争が激しいエリアでは、他社との差別化のために仲介手数料を安く抑えているケースが見られます。

「仲介手数料無料 売却」といったワードで検索してみるとよいでしょう。

②不動産会社と条件付き交渉をする

また、不動産会社と媒介契約時に条件付き交渉してみる方法もあります。

特に売却する物件の立地が良いなど競争力のある物件で、不動産会社がどうしても専任や専属専任媒介契約がほしい場合には仲介手数料を安くしてもらえる可能性もあるでしょう。

③自分で売買の相手を見つける

不動産の売買における一番大きなコストは売主、買主を見つけることであり、宣伝・広告活動、物件探しが成功した対価として仲介手数料が発生しています。

逆に言えば、既に個人間で売主・買主が見つかっている状態で、仲介の事務作業のみを依頼したいという場合は仲介業者にとってコストのかかる業務は終わっている状態ですので、仲介手数料を値引きしてもらえる可能性があるでしょう。

ただし、個人客がいきなり不動産会社に「売り手(買い手)が決まっているので手数料を割り引いて仲介をやってほしい」とお願いしても、トラブルを懸念して断られてしまうのがほとんどです。

個人的に付き合いのある不動産業者や、売買主双方の素性がきちんと確認でき、なおかつ取引額が高額になる(手数料の�割合が低くても業者の利益が大きい)ケースでは依頼を受けてくれる可能性があります。

まとめ

仲介業者の役割は多岐にわたり、販売活動以外にも不動産取引を安全に行うという重要な役割があります。

個人間の売買では仲介手数料がかからなくなる分、大きなリスクをはらんでいることもありますので注意してください。