不動産売買契約後、引き渡し前に天災などで建物が消失したら誰が損害を負担するのでしょうか。

その負担のルールを決めたのが、危険負担です。

危険負担は、2020年4月の民法改正により債権者主義から債務者主義に変更されたため、売主のリスクが高くなっています。

とはいえ、買主にとっても重要な項目であるため、不動産売買を行う際には売主・買主ともに内容を理解しておくことが重要です。

この記事では、危険負担の基本や問題になるケース、民法改正での変更点などを分かりやすく解説します。

不動産売買における危険負担とは?

危険負担とは、売買などの契約において、債務者の責めに帰することができない理由で一方の債務が履行できない状態に陥った場合、そのリスクを当事者のどちらが負担するかを定める考え方です。

不動産売買では、売買契約が成立すれば買主は代金の支払い、売主は物件を引き渡すという義務を負います。

とはいえ、売買契約直後に決済・引き渡しとなるのではなく、契約後1カ月程度時間が空くのが一般的です。

では、この引き渡しまでの期間で災害などにより対象の不動産が倒壊し引き渡せない状態になったら、買主は代金を支払うべきなのでしょうか。

つまり、物件を引き渡すという売主の債務が消滅した際、代金の支払いという買主の債務は消滅するのかしないのかという問題が危険負担です。

不動産売買で危険負担が問題になるケース

不動産売買で危険負担が問題になるのは、売主に責任がない理由で不動産が消滅したケースです。

代表的なケースに以下の3つが挙げられます。

- 売買契約後に地震などの天災で住宅が倒壊した

- 売買契約後に第三者の放火により住宅が焼失した

- 売買契約後に隣家の火事に巻き込まれて被害を受けた

それぞれ見ていきましょう。

売買契約後に地震などの天災で住宅が倒壊した

日本は地震大国と呼ばれるように、いつ・どこで大地震が起きても不思議ではありません。

大地震の被害を受けると、建物の損壊にとどまらず、状況によっては倒壊する恐れもあるでしょう。

建物に限らず土地も、地すべりや崩壊、津波被害などで引き渡せない状態になる可能性があります。

売買契約後に第三者の放火により住宅が焼失した

第三者の放火も、売主に責任のない建物の滅失として危険負担の問題となります。

ただし、火災の原因が放火ではなく売主の過失などによるものの場合は、危険負担ではなく売主の債務不履行に該当し、契約解除や損害賠償請求の対象です。

反対に、火災の原因が買主にある場合は、買主は代金の支払いが必要になります。

売買契約後に隣家の火事に巻き込まれて被害を受けた

隣家の家事の延焼で建物が焼失した場合も、売主に責任はないため危険負担の問題の対象です。

ちなみに、失火責任法により隣家の所有者の故意または重過失が認められない火災であれば、火災の損害賠償請求を隣家所有者に求めることはできません。

地震や火災により建物が倒��壊、焼失すれば、売主は代金を受け取れないだけでなく建物の滅失という大きなダメージを負います。

火災保険や地震保険を売買契約時に解約してしまうと、売買契約後から引き渡しまでの補償をうけられなくなるため、保険の解約は引き渡し後にすることが大切です。

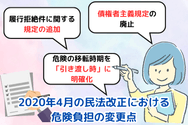

2020年4月の民法改正における危険負担の変更点

危険負担は2020年4月の民法改正に伴い、大きくルールが変わっています。

ここでは、民法改正における主な変更点である以下の3つのポイントを解説します。

- 債権者主義規定の廃止

- 履行拒絶件に関する規定の追加

- 危険の移転時期を「引き渡し時」に明確化

それぞれ見ていきましょう。

債権者主義規定の廃止

今回の民法改正では、危険負担を債権者主義から債務者主義に変更しています。

債権者主義とは、一方の債務が消滅しても、もう一方の債務は残るという考えで、売主(債務者)の債務のリスクを債権者(買主)に負担させるということです。

しかし、債権者主義では買主は不動産を手に入れられないのに代金を支払う必要があり、大きな負担となることから問題視されていました。

また、買主のリスクが大きいことから、民法改正前であっても特約によって買主の負担とならない(引き渡しが行われるまでは売主が責任を負う)ように定めるのが一般的でした。

それに対し債務者主義とは、一方の債務が消滅したら、もう一方の債務も消滅するという考えで、売主(債務者)の債務のリスクは売主(債務者)が負うということです。

これにより、引き渡し前に建物が滅失した場合、買主は物件を取得はできませんが代金を支払う必要もなくなります。

改正前の民法では債務者主義を原則としながら、「特定物に関する双務契約を締結した場合」、あるいは「債権者の責任となる理由で履行できない状態に陥った場合」という例外での債権者主義の考えでした。

しかし、今�回の法改正で例外的な債権者主義が廃止されているため、買主のリスクは大きく軽減しているのです。

履行拒絶件に関する規定の追加

今回の法改正では、危険負担について以下のように定められています。

(債務者の危険負担等)第五百三十六条

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

反対給付とは、一方の給付に対する対価にあたる給付です。

つまり、買主の代金支払いにあたります。

法改正では「反対給付の履行を拒むことができる」としているため、買主は代金の支払いを拒むことができるのです。

なお、買主は支払いを拒めるのであって、支払い義務が当然に消滅するのではない点に注意しなければなりません。

ただし、今回の法改正では建物が滅失した場合、契約解除権の行使ができるようになっています。

そのため、代金の支払い債務を消滅させたい場合は契約解除をする、というルールになっている点に注意しましょう。

危険の移転時期を「引き渡し時」に明確化

従来の危険負担では、危険の移転時期について明確な定めはありませんでした。

当事者の合意で移転時期が決まるため、引き渡し時期や売買契約時など契約ごとにタイミングが異なっていたのです。

しかし、今回の改正では危険の移転時期を「引き渡し時」と明確に定めていま�す。

(目的物の滅失等についての危険の移転)

第五百六十七条

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

これにより、引き渡し前に不履行があれば売主の責任となりますが、引き渡し後に責任を問えない理由で建物が滅失しても、買主は売主に対して代金の支払いの拒絶や減額、損害賠償請求などはできません。

危険負担に関して不動産取引の買主が注意すべきこと

では、今回の法改正にともない売主また買主はどのような点に注意すべきなのでしょうか。

ここでは、買主が注意すべき点について解説します。

今回の改正では、買主側が危険負担について有利になっています。

しかし、危険負担については民法の規定よりも契約書の規定が優先されるため、契約書で債権者主義が定められていないかは、きちんと確認することが大切です。

また、危険の移転時期についても、契約内容によっては引き渡し時ではなく契約成立時や所有権移転時などに変更できます。

買主側に有利にするには、引き渡し時もしくは不動産の検査合格時を移転時期にしてもらう方がよいでしょう。

買主に不利な条件で危険負担が定められていないかをしっかりと確認し、疑問や不安があればその場で確認・修正してもらうことが大切です。

危険負担に関して不動産取引の売主が注意すべきこと

今回の民法改正による規定は売主に不利となるため、改正前の規定で契約できればリスクの軽減が可能です。

しかし、改正前から危険負担の買主の負担の大きさは問題視されていたため、債権者主義で契約しようとすれば買主から契約自体を避けられる恐れがあるでしょう。

基本的には今回の改正の原則に従って、引き渡し時に買主に危険を移転することに定める方が売却はしやすくなります。

そのうえで、引き渡し後に建物が滅失した場合でも、買主が代金を支払うことを契約書に定めれば、安心して売却を進めやすくなるでしょう。

また、危険負担によるリスクを軽減するためにも、火災保険や地震保険の解約時期は慎重に検討することが大切です。

まとめ

2020年4月の民法改正にともない、引き渡し前に売主に責任のない理由で不動産が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができます。

ただし、民法の規定よりも売買契約書の規定が優先されるため、買主・売主ともに契約書はすみずみまでチェックし、納得したうえでサインすることが大切です。

危険負担などの契約内容では、専門的な用語が多く飛び交います。

契約内容をしっかり説明し、不利にならないようにサポートしてくれる信頼できる不動産会社を選ぶことで、危険負担のリスクの軽減ができるでしょう。